|

漁業技術の画像集・FishTech

著作者/水産大学校名誉教授・理学博士 前田弘

Back to: Top Page |

FishTech 目次 | ご覧のページ

|

|

第 4 部 50 その他 13 東京中央卸売市場 近年、卒業生には直接生産に携わる部門への就職が減少し、流通機構への進出が目立つようになった。 その少し前から流通機構への進出の手引きとして東京中央卸売市場の写真の撮影に心掛けてきた。それらの写真を 整理してみると欠けている部門があり、説明に困る。それを補充するために次に訪れると、新たな部門が目に付く。 逐次追加しているうちに、前に撮影したところが変わる。それらの写真が重複して残っている。 このファイルは次の目的を兼ねる:海外において、加工場に原料を供給するために開発された漁業や、魚食の 習慣が強い地方を除き、新たに漁業が開発されるか拡大したときに起こる問題は、流通機構関係である。その 説明のために、世界最大の消費市場である東京中央卸売市場の写真を集めた。 大手の荷受会社だけでは、市場は十分に機能しない。その他にも、市場に付属する仲買人の店と場外の店が必要 である。さらに、ビニールの袋から種々の消耗品まで手軽に補給できるようにしなければならない。 魚は流通のそれぞれの段階に応じて時間に従って流れる。そのために、部門によって活動時間が異なるので、 各段階が最も活発に活動している時間における写真は撮影しにくい。 多数の問題に関する写真を扱うので、ファイル操作の便宜上、荷受会社の活動、場内(=仲買人の店)、及び 場外の店に分けて扱った。

[No.1: ft_image_50_13/image001.jpg]

影から分かるように、正午近くの、市場の機能が一段落した時刻に撮影した。

[No.2: ft_image_50_13/image003.jpg]

No.3

No.4

No.2とNo.3の左端に見える空色の屋根はマグロ延縄船等を直接着岸して水揚げする岸壁である。正門は、No.2の 画面右端の上から約半分のあたりの右の方にある。左端は隅田川の河口付近である。水産物の競が行われるのは、 画面上端中央よりやや左に見える高い建物の下にある屋根がエビ茶色の建物である。 No.3とNo.4はその部分の拡大写真である。1階と2階で水産物の競が行われる。その上に水産物の荷受会社や関連 会社等の事務室がある。そこで競落された水産物は、No.4の右下の部分にある仲買人の店で扱われる。その様子は ファイル「場内」に示した。No.2の右下のさらに右寄りの部分には水産物を扱う店が集った一角がある。そこの様子 はファイル「場外」に示した。

[No.5: ft_image_50_13/image009.jpg]

No.6

No.7

No.5に写っている運河に沿って写っている建物は魚市場に必要な品物等を扱う店で、古くからある。それらは、 ファイル「場内」のNo.20からNo.22までに示した。市場にくる人は、ここで手軽に必要な消耗品を手にいれられる。 No.5とNo.6において、橋の左上の端に写っている白い山は発泡スティロール製の箱の廃品の山で、これは「場内」 No.23とNo.24に示したように処理される。

[No.8: ft_image_50_13/image015.jpg]

[No.9: ft_image_50_13/image017.jpg]

No.10

以前には、魚はトラックや船の他に、鉄道でも市場に運び込まれた。そのために、地方の大きな水産都市からは、 白塗りの氷蔵貨車と白にブルーの帯のある冷凍貨車だけで編成された列車が運行されていた。しかし、年代とともに 貨車輸送はトラック輸送に変わった。No.10は荷受ホームの写真である。この写真の目的は、そこで使われていた 運搬車を示すことにある。受入のプラットホームは一番奥の浜離宮沿いにあった。ここは、今ではNo.32からNo.34 までに示す活魚受入コーナになっている。 この写真に見られるように、運搬にはこの市場独特の電動カートが使われる。その導入はかなり古く、一般の社会 において、車の排気が問題になるはるか以前に始まった。仲買人の店を含み、場内における荷物の運搬はすべて この電動カートか人力で行われる。

[No.11: ft_image_50_13/image023.jpg]

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.11からNo.17までは、マグロに関する写真である。 No.11は、遠洋において漁獲され、超低温で凍結されたマグロが競前に並べられた写真である。内臓を除き、 鰓蓋をあけ、ヒレは切落されている。 尾柄に新たに切口をつけ、その様子と上に載せてある肉片(黒く写っている)を見て、脂の乗り具合と肉質を調べ、 1尾ずつ競値の見当が付けられる。遠景中央では荷受会社の職員が競の準備をしている。1軒の仲買人の店で、 複数の品物の競に立会えるように、各荷受会社は、それぞれいくつかの競台を設け、時間をずらせて競をする。 No.14は近海で漁獲されたマグロの競の準備中の写真である。氷蔵なので魚の色をしている。近海で漁獲された マグロは、内臓を除いてあるが、鰓蓋とヒレは残し、肉質を調べるために、噴端とヒレの付根には切込みが入れられて いる。扱う人は長い手鈎を持っているが、手鈎は肉部を傷めないように、打込む位置に注意して使う。 No.15とNo.16は防潮堤の外側における遠洋マグロの水揚げの写真である。No.2とNo.3における左端の空色の屋根の 下で行われる。まとめて競にかけられ、冷凍トラックで出荷される。この様子は、ファイル「各地の魚市場」の ファイル「マグロの水揚げ」に示した。 No.17は凍結されたマグロをそのまま分割する装置である。大きな包丁を使ってマグロを解体する作業は、各地で ショーとして見られるが、それに使われるマグロは近海で漁獲された氷蔵マグロで、ここで扱われるのは、遠洋で 漁獲され凍結されたままのマグロである。

[No.18: ft_image_50_13/image035.jpg]

No.19

No.20

No.21

|

以前にはそれぞれの山の近くで競が行われていたが、現在では競は2階で行われる。 No21は人の動きと魚の量・画面の明るさから見ると競落された魚を運びだす様子を示す。運搬には電動カートと 猫車が使われている。

[No.22: ft_image_50_13/image045.jpg]

No.23

No.24

No.25

No.26

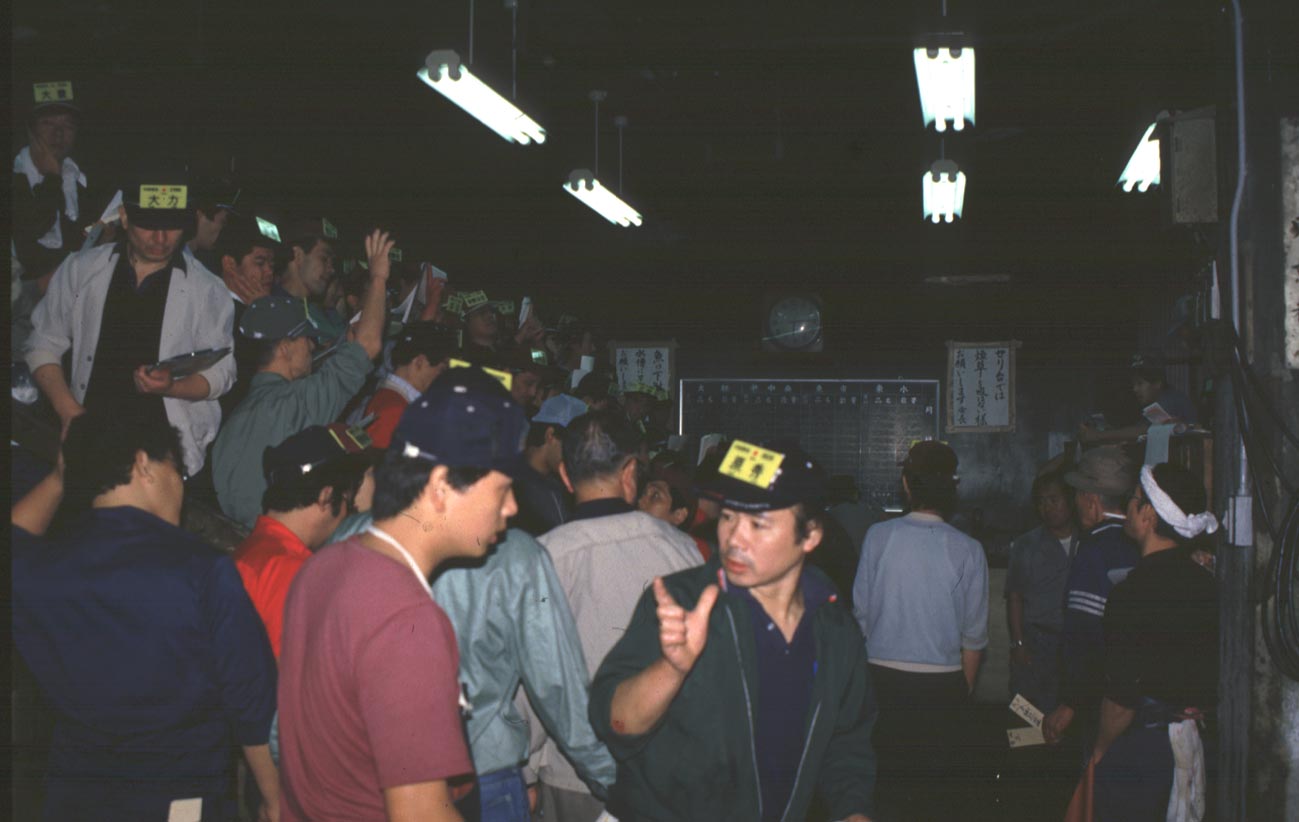

No.23とNo.24には競が行われている区分が示されている。 詳細は時代と荷受会社によって異なるが、いずれも仲買人は仮設の台に集り、荷受会社の競人と相対で競が行われて いる。

[No.27: ft_image_50_13/image053.jpg]

No.28

[No.29: ft_image_50_13/image057.jpg]

No.30

No.31

日本は世界屈指のエビの消費国である。No.29とNo.30は養殖されたエビの写真である。おが屑に入れて送られ、 活エビとして取引される。No.31は2kgの国際規格に従って冷凍されたエビである。箱にはポンド当たりの尾数、 頭の有無、取引上の種類(これは生物学上の分類と異なる)が記入またはパンチされている。 エビは沿岸のエビ漕網によって漁獲されたもの、活エビ、冷凍エビによって扱いが異なる。仲買人や場外の店の 中にはエビだけに専門化している店がある(例えば、場内 No.16)。また、場外には国際規格に凍結されたエビを 専門に扱うことから始まった商社がある。それらは他の魚の輸入も手がけている。

[No.32: ft_image_20_13/image063.png]

No.33

No.34

No.35

No.36

No.37

No.38

No.39

No.40

No.41

高度経済成長期以後に起こった水産物消費に関する主な変化は、大衆魚の養殖向けの餌料化、活魚・高級魚指向、 冷凍品から作られた調理品と半調理品の家庭への受入である。 この市場では、一番奥の浜離宮沿いに、貨車のプラットホール跡を利用した活魚受入コーナがある。 No.32とNo.33は、活魚トラックによる搬入の写真である。酸素を通気する専用のトラックで搬入される。No.37から No.40までに示すような平たい箱に海水を張って酸素を送って競まで保管される。そのための酸素ボンベの列をNo34 とNo.35に示す。 No.42は活魚専門の競台の写真である。足元に活魚が展示されている。活魚は活きたまま競られるので、目方は分 からない。重量当たりの単価が決められ、絞めたあとで値段が決まることがあった。活魚は主に料亭と一部家庭に おいてサシミとして消費されるので、その時間に食べ頃になるように考え、絞められる時刻が決められた。 「場内」No.8に示すように仲買人の店の一部では活魚を扱っていた。

[No.42: ft_image_20_13/image082.jpg]

No.43

No.44

[No.45: ft_image_20_13/image088.jpg]

No.46

No.47

|

市場に隣接する一角には、鮮魚店と乾物店が集る。ここは、一般の人も対象とするが、場内にある仲買人の店とも 街にある魚屋とも異なる独特の雰囲気がある。乾物屋の中には古い雰囲気の老舗もある。

[No.1: ft_image_50_13/image003g.jpg]

[No.2: ft_image_50_13/image005g.jpg]

[No.3: ft_image_50_13/image001g.jpg]

No.4

|

[No.5: ft_image_50_13/image009g.jpg]

No.6

No.7

No.8

No.9

|