|

漁業技術の画像集・FishTech

著作者/水産大学校名誉教授・理学博士 前田弘

Back to: Top Page |

FishTech 目次 | ご覧のページ

|

|

第 4 部 80 地域別 11 北洋底魚漁業 11-11 ギンダラ底延縄漁業 ギンダラは60年まで、日本の市場にはほとんど受け入れられなかった。60年代の初めに受け入れられるようになり、 引続いて、市場は爆発的に広がった。そのことが1つの漁業を起こしたが、その漁業は200浬体制の確立等の社会情勢 の変化によって消滅した。その例をここに揚げる。 この船はドック期間を除き、周年アリューシャン列島沖からアラスカ沖の大陸棚南斜面で操業する。夏季以外 この海域の気象条件は過酷である。それを克服して、考えだされたのが、ここに示す船型の船であり、そこで効率 よく操業できるのが、ここに示す操業法である。 魚の消費に対する嗜好の変化(切り身の魚でも抵抗なく受け入れられる)・苛酷な条件でも耐えられる北日本の 漁船員・ピンポイントに近い位置測定とその再現性(当時はロランしかなかった)・必要な水深範囲までの海底の 起伏を記録できる半減角の狭い強力な魚探・水深500m水深以上の深い場所の地形を正確に把握し、沈降速度の遅い縄 を所定の海底に的確に投入する技術・そこからあまりトラブルを起こさずに縄を引き揚げる技術・その際にかかる 大きな張力にある程度の太さで耐えられる幹縄材料の開発・強力な小型ラインホーラの開発、その他多くの技術的・ 社会的条件が備わったときに、この漁業ははじめて可能になった。 船の全景

[No.1: ft_image_80_11/image001.jpg]

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

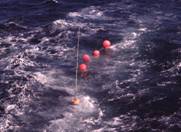

1鉢の幹縄は約70mである。これは約210mの幹縄の原材料(長繊維の撚糸)のコイルを1/3に切ると、取り扱いに 便利な長さになるからである。1鉢に付ける枝縄の本数と長さは、船によって異なる。全体で400から600鉢を使い、 両端と70から80鉢毎にブイを付けられる。この縄のことを瀬縄と呼ぶ。これは縄の設置場所を知らせるためでない。 幹縄が海底にかかって揚がらなくなるか、切れたときに隣の瀬縄から揚げるためである。瀬縄は普通は水深の約 1.5倍の長さにするので、1,000mを越える。したがって、マグロ延縄や近海の延縄のようにたくさん付けられない。 No.1、No.3、No.6に見られるように、右舷中央で縄を揚げる。 積込み (No.10−No.12)

[No.10: ft_image_80_11/image019.jpg]

No.11

No.12

満船に近い状態まで、餌(冷凍イカ)が積み込まれる。 「丸」の字の上にはニシン刺網用のネットホーラーがある。 ドックを出した4月のはじめの航海では、氷の下の海底にいる抱卵ニシンをねらって海底に刺網を設置する。 刺網はニシンが刺さったまま、ニシンの頭が上になるように揚げられ、ネットホーラの後で広げられ、網を叩きながら 揺らす装置で魚を網から外される。外れたニシンはシュータから落とされパンに分けて入れて、凍結される。 No.11 縄を揚げるための開口部 縄が海底にかからず、また漁獲物が海底に擦れて傷まないか落ちないように 、縄はできる限り垂直に近い角度で揚げなければならない。風による圧流を受け易い構造の船を微妙に操船するために、 舵板は大きく、ほとんどの船はバウスラスタを備えている。 揚縄中、船長は船橋の右端からラインホーラを見下ろしながら操船する。船橋の右端にはこのために張出した透明 の箱が見られる。船橋からラインホーラを見通せる部分の甲板だけが開いている。 この船は操業中には、鈎竿が十分海面に届くように、燃料タンクの油を右舷のタンクに移して右に傾くように 調節される。揚縄が進むと揚がってきた縄は整理され、積み重ねられる。その重量変化も船の傾きの調整には無視 できない。No.1・No.5・No.6・No.27では右に傾いていることが分かる。 No.12 餌の積み込み 投 縄 水深500mより浅いところでは、トロールが行われるので、この漁業は水深500m以深で、トロールができないような 海底地形のところが漁場として選ばれる。また、1度縄を入れると、少なくとも1週間空けておかなければ漁獲が 少ないので、少しずつ移動しながれ、10回程度操業できる広さが必要である。したがって、常にトロールや同じ 業種の船の動静に注意して漁場が選ばれる。 底魚類の分布は水深によって決まる。各漁労長は、数年の間に漁場の地形をマスターした。 マグロ延縄では、必ず夜明け前に投縄しなければならない。しかし、底延縄の投縄時間は決まっていない。 投縄には2通りの方式があり、どちらを選ぶかは漁場と漁労長によって異なる。その1つは、所定の等深線を たどりながら、20鉢から40鉢ごとに等深線を挟んでわずかな角度を取りながら投縄する方式である。後に記すように、 航走によって縄が引出されるのを利用して投縄するので、縄はほとんど張った状態で投入される。わずかな角度を とるのは、幹縄が切れるか、海底にかかって揚がらなくなったときに次の瀬縄から揚げるためと、深度の変化に 対して幹縄が必ず着底するように余裕を持たせるためである。底魚類の分布は深度と関係が深いので、この投縄の 方式は理解できる。 もう1つの方式は、これと全く異なる。先ず、十分に着底する長さの瀬縄に大きな錘を付けたブイを投入し、 その傾きから潮流の方向を推定する。それを参考にし、次にかなり広い深度の範囲―400mから1,000mまで。 漁場は急斜面なので等深線は密集し、実際の幅は30−40鉢程度である。―を等深線に直交方向に折返しながら投縄 する方式である。この投縄法では、投縄中に、先に投入した瀬縄のすぐ近くを通過することさえある。 縄の両端と70−80鉢毎に大きな錘と瀬縄をつけ、鉢と鉢の境目には小さな錘が付けられる。すなわち、瀬縄は 変針点と一致しない。

[No.13: ft_image_80_11/image025.jpg]

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

No.25

No.14 船は頻繁に変針しているので、No.25までの写真では船尾の波に注意すると、このことが分かる。 No.15−No.16 餌を付けた釣針は、鉢の縁にある藁に懸けられる。縄が引かれ、藁が切れて釣針が投入される。 1分4鉢の速度で投縄される。その作業と準備・後始末を含めると投縄作業に2−3時間かかる。 No.17−No.18 鉢の継ぎ目に錘とするコンクリートブロックを付ける。 No.19 投縄口より船内を写す。左の端には整理を終わり、餌をかけた鉢が写っている。餌として釣針にかけて あるイカの切り身は大きい。左上には整理を終わり投縄の準備ができた縄が天井まで積上げられているのが分かる。 600鉢使うとなると、その体積と重量は無視できない。 No.20−No.25 これは夏季の写真なので、瀬縄は右舷船尾付近の室外から投入される。瀬縄には直径30cmの 浮球を付ける。その数と、ラジオブイやダルマ灯を挟むかどうかは、その部分を揚げると考えられる時間が夜間 になるかどうか等、種々の条件によって決まる。これらの写真でも、船が投縄中にかなり急旋回をしていること が分かる。 揚 縄

[No.26: ft_image_80_11/image051.jpg]

No.27

No.28

No.29

No.30

No.31

No.32

No.33

No.34

|

[No.35: ft_image_80_11/image069.jpg]

揚縄中の人員の配置は船によって異なる。その代表的なパターンは、全員を3つのチームに分け、1つのチーム が投縄をし、最初の2区画を揚げる。この間は整理する縄がたまっていないので、他のチームは休憩する。その後は 全員で作業に当たり、作業が終わると全員が約4時間休憩し、次の投縄をはじめる。この投縄に当たるチームは日に よって変わる。もう1つは、全員を3つのチームに分け、常に2チームが働くパターンである。4区画を揚げる 時間働き、2区間揚げる時間休憩する。このパターンの場合は揚げ終わるとすぐに次の投縄をはじめる。先に記 したように、トラブルの発生回数によって同じ長さの縄でも揚げるに要する時間が異なる。したがって、最初の パターンの場合には複雑な地形の漁場では、連続して24時間以上働かなければならないことが起こる。後のパターン の場合でも、労働時間に長短が生じるが、それは生活のリズムを区間が揚がる時間を単位でする限り避けられない。 この船では、食事の時間を含め、生活のすべてが縄の揚がる速度によって決まっていた。 No.26 揚縄中の底延縄船 No.27 揚縄中には船は右舷にかなり傾けられる。(操舵室の壁と水平線の接点の位置が左右で異なるので分かる。) No.28 船長は操舵室の右端から体を乗りだし、縄がほぼ垂直に揚がっているかどうかを見ながら、投縄した ときの魚探記録(テーブルの上)と揚げながら取られている魚探像を見ながら、風による圧流を修正して操船する。 これにはかなりの熟練が必要である。船が流され、縄が舷側にこすれながら揚がってくるようになると、漁獲は 脱落しやすい。船位の修正には手間取る。 No.29 最初の瀬縄を揚げる。 普通は、このように、最初の瀬縄のブイにはラジオブイが付けられる。 これは操舵室の右端(船長が操船する位置)から撮った写真で、左下の切込みの部分にはラインホーラがある。 揚がってくる縄とラインホーラの周りの人の動きや漁獲の多少を見通せる。 No.30 揚がった魚は、すぐに頭と内臓を切落とされ、凍結される(No.39)。捨てられる頭と内臓を求めて 海鳥が集まる。海獣類が集まると、釣針にかかって揚がってくる漁獲物を水面下で取るので、被害は大きい。 No.31−No.33 揚縄中のラインホーラ周辺 普通は3方向プーリのすぐ後に短い手鈎を持った人が立つ。 枝縄の間隔は狭く、約1秒毎に枝縄が揚がってくる。釣獲率はかなり高く、したがって、漁獲は連続して揚がって くる。頭に手鈎を打ち込み、3方向プーリー前で抑えると、枝縄が切れるか、魚の口が切れて、魚ははずれる。 それをラインホーラの後に投げる。外しにくい場合は手鈎で魚をプーリからかわす。釣落とした魚は、2人目の 長い鈎竿を持った人が拾い揚げる。これでも釣落とすことはほとんどない。種々の無脊椎動物がかかるので、 それらや、残った餌は手鈎で叩落とす。 足元には滑らないように藁のカマスが敷かれ、3方向プーリとラインホーラの間には板が渡される。これは3 方向プーリをかわった枝縄が振れまわらないためである。 No.33 足元にあるのは、瀬縄の下に付ける錘 No.34−No.35 ラインホーラの後上から揚縄を写す。 No.34 3方向プーリとラインホーラの間に渡した板の上には、釣針にかかって揚がったテズルモズル・ホヤ・ イソギンチャク等が見られる。少なくとも3本の枝縄がラインホーラから水面までの間にあり、水面下の釣針には 2尾の魚がかかっている。1番手前の枝縄にかかったギンダラを外したところである。その枝縄は幹縄に巻きつ いている。このときに、次の枝縄の取りつけ点は3方向プーリを通過し、さらにその次の枝縄は水面に現れている。 No.35 1本目の枝縄にかかったギンダラを外し、2本目の枝縄にかかったギンダラは水面に現れ、さらに水面下 には1・2尾が見られる。 揚がった縄の整理

[No.36: ft_image_80_11/image071.jpg]

No.37

No.38

No.39

No.36 揚げられた縄は前の箱に入っている。それを整理しながら、向かって左の鉢に並べる。壁にかかっている 白い房は、交換用の枝縄で、航海中・移動中あるいはライントラブルで手があいたときを利用して、各自が自分で 使う分を用意する。 No.37 左は揚がったばかりの縄 枝縄は幹縄に巻き付き、かなり傷んでいることが分かる。手前の冷凍パン には、付けかえられた枝縄と残った餌が捨ててある。白く光っているのは予備の新しい枝縄 No.38 枝縄が幹縄にからまっている様子が分かる。左上の白い房は枝縄の束 No.39 漁獲物処理 ラインホーラのための開口部の奥からラインホーラの方向を写す。 揚がってきた ギンダラはドレスにされ、右に見える口から予冷室に送られ、そこでサイズ別に分けてパン立てされ、凍結に まわされる。 トラブルを起こした縄

[No.40: ft_image_80_11/image079.jpg]

No.41

No.42

No.41 岩角にこすれて毛羽立った縄 これは比較的新しい縄だがこのトラブルのために、雑用にしか使えなくなった。 No.42 ひどいかかり方をすると、切れた枝縄はかたまり、幹縄は撚りが分からなくなるまで磨り減る。 魚に対する食害

[No.43: ft_image_80_11/image085.jpg]

No.44

No.45

No.46

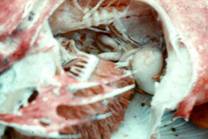

600m以浅に設置した部分では、1日以上経過すると、かかっている魚の内臓やヒレが種々の腐食性の無脊椎動物 によって食い荒らされ商品価値がなくなる。 No.43―No.46 揚縄が遅れて商品価値がなくなった魚 メヌケは内臓・ヒレ・目を、左のオヒョウはヒレを 齧られ商品価値がなくなった。メヌケの内臓があった部分に見られる茶色の粒は腐食性の無脊椎動物である (1962年)。 No.46 食害を受けたギンダラ ヒレは鰭條だけになり、内臓はなくなっている。 延縄にかかる魚種 以後は、操業に直接関係はない。ギンダラは1属1種であるが、漁獲された直後でも体型と体色に個体差が大きい。

[No.47: ft_image_80_11/image093.jpg]

No.48

No.49

No.50

No.51

No.52

No.53

No.54

No.55

No.56

No.57

No.58

No.59

No.60

No.61

No.62

No.63

No.64

No.65

No.66

No.67

No.68

No.56 ギンダラの中には稀にいわゆる「コンニャク」と言われるものがある。これは調理のために熱を加える と肉は溶けてしまう。販売された漁獲物の中にこれが混ざるとクレームの対象になり、全製品の値段が大幅に 下がるので、製品を作る際には細心の注意が払われる。馴れた人では外形からそれが分かる。 No.57 漁労長の話によれば、サメによる食害とのことである No.58 アリューシアン列島やアラスカ沖の深海のように人類による環境汚染がないと考えられるようなところでも、 ときには奇形の魚が漁獲される。 No.59―No.60 タラ No.60は無脊椎動物による食害を受けたタラ タラは浅いところで漁獲されるので、 食害を受けやすい。 No.61 メヌケ 深いところから引き揚げると眼球が飛び出すので、この名前がある。 No.62 キチジ No.67−No.68 水深1,000m以上に縄が落ち込むと、ギンダラは漁獲されなくなり、ヒゲダラ類が漁獲される。 すなわち、ここで扱ったギンダラ底延縄は、普通に人間が食用にする魚が生息する最も深いところまで、 commercial baseで漁獲していた漁法とみなせる。

|