東京・虎ノ門にあった「潮事務所」。海洋法制・政策などを調査研究する個人主宰の事務所で、そこに通い出したのは

1975年11月頃であった。麓多禎・事務所長の机傍のテーブルには、いつも一枚の大きな海図が置かれていた。図上には水気などで

汚れないように厚めの透明ビニールシートが被せられていた。日本列島、朝鮮半島、中国大陸沿岸部などを含む日本海と東シナ海

全域の、海上保安庁水路部発行の公式海図であった。所長が並々ならぬ関心を払い、全身全霊をもって取り組んでいた調査

研究に資するためのものであった。

拡大画像(中)/

拡大画像(大)

拡大画像(中)/

拡大画像(大)

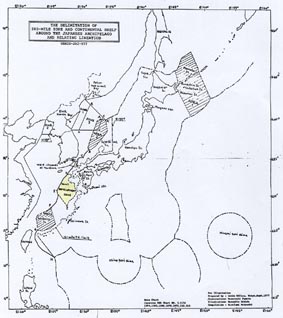

[図の左中央の黄色部が「日韓共同開発区域」]

その研究テーマとは、日本・韓国両政府間で調印された、東シナ海や対馬海峡海域における日韓大陸棚の境界画定や「共同開発

区域」の設定に関する協定であった。韓国は既にその協定を批准していた。他方、日本の国会ではその協定批准の是非につき

審議中であり、与野党間で激しい政治的

論戦が繰り広げられていた。

時は7年ほど遡るが、「国連アジア極東経済委員会(エカフェ; ECAFE)」が、1968年秋に、「米国ウッズホール海洋研究所」

などの協力の下に、東シナ海において、海洋調査船「ハント号」を用いて、海底地質調査を行なった。そして、その翌年5月に、

尖閣列島東方海域の海底下には厚い堆積層があり、そこに世界最大級の海底石油資源が埋蔵されている可能性がある、という調査

報告書を公表した。このことから、東シナ海の大陸棚に対する周辺諸国からのスポットライトをにわかに浴びることになった。

韓国はその調査結果に触発されたのであろう、その数年後には、韓国西岸沖の黄海において、さらに済州島南方の東シナ海

において開発鉱区を設定した。そして、米系石油資本との間で契約を取り交わし、油田開発に乗り出そうとしていた。

具体的には、1970年1月に「海底鉱物資源開発法」を制定し、同年5月には黄海と東シナ海に探査・開発のための7つの鉱区を設定した。

韓国が設定した「第7鉱区」は、朝鮮半島からはるか南方にあって、九州南西海域に位置していた。他方、日本の数社の

石油開発会社が同海域に探査権を出願し、日本政府はそれを認可していた。かくして、両国の開発鉱区(特に第7鉱区)が

真正面から重複することになり、主権的権利の及ぶ大陸棚の範囲と境界画定を巡って対立が生じた。

公式の境界画定交渉はその後3回にわたり行われたが、合意に至らなかった。だが、1974年1月30日になって、境界画定協定が

調印されるに至った。ところが、日本の国会では4年間も廃案を繰り返し、1978年(昭和53年)6月にようやく協定が承認された。

その協定は2つから成っていた。

(1) 一つは、対馬南西海域から日本海に向けて、朝鮮半島と対馬との間にある「対馬海峡西水道」を経て、北東方向へ伸びる大陸棚

の境界線に関するもので、「日韓大陸棚の北部の境界画定に関する協定」である。

(2) 他は、東シナ海の九州南西海域において日韓間で鉱区が重複した大陸棚に関し「共同開発区域」を設定するための協定である。

即ち、「日韓大陸棚の南部の共同開発区域に関する協定」である。

前者は基本的に等距離・中間線をベースにした線引きであり、交渉上の大きな争点とはならなかった。後者の協定に関して言えば、

両国の法的主張を棚上げして、韓国が設定した「第7鉱区」をほぼそのまま両国の「共同開発区域」とするというものであった。

そして、一方で同区域での開発経費を折半し、他方で収益については等分するというものであった。協定の有効期間は50年間とされた。

協定は1978年6月に発効したので、規定上は少なくとも2028年まで有効となっている。

両国が論じたはずのそれぞれの法的根拠の詳細はほとんど公に明らかにされてはいないが、両国が拠って立った基本的な法理や交渉の

立場はマスコミ報道などからおおまかに推察できる。

(1) 韓国の論拠: 九州西方海域から、南西諸島北側に沿って、先島諸島 (石垣島など) の北側へと伸びる、「沖縄舟状海盆」と称される

海底の窪地が存在する。韓国の大陸棚は、朝鮮半島陸地の自然の延長をたどって、九州西方の同海盆の中軸に向かって伸びている。

韓国の大陸棚はその中軸部まで及ぶ。

(2) 日本の論拠: 両国の陸岸からの等距離・中間線をもって大陸棚の境界を画定することが適正・妥当である。

かくして、両国が依拠する法理は噛みあわず全くの平行線を辿るものであったが、最終的には、「第7鉱区」を「共同開発区域」とするという政治的

決着が図られる結果となった。

当時の現行の成文国際法であった1964年成立の「大陸棚条約」(1958年の第一次国連海洋法会議で採択されたもの)では、相対国

に同一の大陸棚が隣接する場合、境界画定は合意によってなされる。

合意がない場合は、特別の事情により他の境界線が正当と認められない限り、中間線とすると規定されていた。

だが、日本は、アラフラ海での定着性生物資源に対する国益死守の観点から同条約の批准を拒み、締約国とはならなかった。

また、1969年の「北海大陸棚事件」での国際司法裁判所判決において、大陸棚条約の同規定は

国際慣習法とみなしうるものではないとされた。それ故に、日韓間で合意が成立しない場合、この中間線の規定が慣習法

として強制的に適用され両国に効力を発することにはならなかった。

かくして、当時の日本に適用される国際ルールとしては、日韓両国で何らかの合意に至らずして最終画定は成立しないと

いうことであった。

国内での議論にはもう一つの論争点があった。当時第三次国連海洋法会議が開催され、日本国内でも同会議の行方に大きな関心が

寄せられていた。特に、200海里排他的経済水域(200EEZ)、沿岸国の主権的権利が及ぶ大陸棚の範囲(深海底「区域」との境界)、

隣国との境界画定ルールなどに関する審議の行方に対する関心は極めて高かった。EEZ法制はまだ成文の国際海洋法としては成立

していなかった。また、公海における深海底鉱物資源管理制度を巡る議論はなおも紆余曲折を辿ることは誰の目にも明々白々であった。

だがしかし、200EEZ法制が国際社会の大多数に受け入れられ、国際法制化される趨勢にあることは先ずもって予見されるところであった。

最早、米国・ソ連ですらその世界的趨勢に抗してはいなかった。EEZ反対の立場を貫いていたのは、先進諸国では日本くらいなものであった。

200EEZが国際海洋法条約において法制化され日本がそれを批准すれば、「共同開発区域」は日本の主権的権利が及ぶEEZ内に

包摂されると十分に見込まれる海域であった。同会議の近未来に予見される行方や帰着を待たずして、何故今に「共同開発区域」

を設定せねばならないのか、何故日本は国益に

沿わない不利な画定をそれほど急ぐ必要があるのか、という素朴な疑問は当然であった。拙速に協定を締結すれば、広大な大陸棚に

対する日本の主権的権利を放棄することにつながるとの強い懸念から、国会では根強い批准反対論も浮上していた。

端的に言えば、韓国側のいう「陸地の自然延長論」に押し切られたと見られてもしかたのない譲歩的妥協であった。

舟状海盆という海底地形の存在は日本に不利に働き、韓国の法理に抗しきれないことを自ら認めたのも同然と言えた。自然延長論に抗し

きれないとみて、「第7鉱区」を「共同開発区域」として受け入れることは大幅な政治的譲歩とみなされよう。日本が唱える法理

と立場を貫徹しえず、また韓国のそれを論破しえなかったということになろう。協定交渉を破断することもいとわず、何故日本の

法理と立場を貫徹できなかったのであろうか。結局、政治的譲歩という結果を遺すこととなった。

将来における中国との大陸棚画定交渉を想起すれば、日本の法理と立場をひどく弱め傷つけ、大きな禍根を遺す怖れがあるにも

かかわらず、日本は貫き通せなかった。

さて、潮事務所長は、日韓大陸棚協定に疑義をもち、批准に反対する上での論拠などを一冊の研究報告書に取りまとめ、

世に問わんとしていた。今から振り返れば、協定問題への取り組みは、所長の信念、知見、エネルギーを振り絞っての

ライフワークのようなものであったのかも知れない。所長と半年ほど共にしていたが、所長がその作成の真意、批准反対の論理や立

ち位置などを胸の奥深くに秘めて報告書作成に取り組んでいた。その詳細をほとんど知らずに、同じ事務所内で机を並べていた。

思い出すたびに忸怩たる思いに駆られる。

当時所長の求めに応じて、「北海大陸棚事件」の判決資料などを改めて紐解き、それを翻訳したりしたくらいで、全く断片的に

補佐するのみであった。そして、所長の報告書づくりは、1976年

の初めから春頃にかけて、大詰めを迎えていた。だが、私はその頃、出版社などから請け負った分量のある海洋法関連国際

シンポジウム議事録などの翻訳にねじり鉢巻きで何か月も没頭していて、実質的にはほとんど報告書づくりに携わることがなかった。

また、自ら預かりたいと前のめりにもならなかった。

米国シアトルからの帰国後、私的には、そのような海洋法制・政策に関する調査研究を本分とする業務に携わることを願っていた。

海洋法の知見などを生かした、大いに遣り甲斐のある業務であったはずである。だが、その報告書づくりに実質的に関わることは

なかった。報告書の簡易ゲラ刷りが上がってきた際には、躊躇することなくコメントを付し、また二人で論議を交える

べきであった。

話しを先に進めることにしたい。ゲラ刷りを手にした頃に初めて、所長の日韓大陸棚問題に対する取り組みへの真剣さが

全く半端でないこと、そして直近の過去数年間における所長の研究業務のうちの核心的部分を占めていたことを思い知った。

いずれにせよ、「日韓共同開発区域」を日韓中間線を越えて設定されたことの不条理に対する所長による反論とその反証について、

ゲラ刷り段階になってあれこれ口をはさむことはしなかったし、またできなかった。それは情けないことであったが、当時翻訳業務

へ専念していたことを言い訳にして、所長が論じる根拠や反証の内容について知ろうという気構えもなかった。また、

言い訳に過ぎないであろうが、境界画定に疑義を呈し韓国側の論拠の妥当性を問い正すための理論武装、即ち、「共同開発区域」には

韓国の陸地の自然延長が及んでいないことを主張するための所長の論拠や反証は、私と出会うはるか以前の段階から固まって

いたはずのことであると、勝手な推察をしていた。

だからかも知れないが、所長はその論拠や反証について私と真正面から真剣に論じ合うことを一度もなかったと、勝手な

解釈をしていた。

さて、1976年5月18日付で、「日韓大陸棚協定の疑問を解く」というタイトルの研究報告書を、「潮事務所」名を付して、

かつ共同執筆者・麓多禎(所長・主筆)、中内清文(補筆・翻訳)、内田和仁(作図)の連名で作成し簡易印刷した。

さて、1976年5月18日付で、「日韓大陸棚協定の疑問を解く」というタイトルの研究報告書を、「潮事務所」名を付して、

かつ共同執筆者・麓多禎(所長・主筆)、中内清文(補筆・翻訳)、内田和仁(作図)の連名で作成し簡易印刷した。

海洋法制・政策調査研究の個人事務所によるいわば「自社による自費出版」であり、定価が記されない非売品であった。

既に述べたように、その作成には断片的に関与したのみであった。「共同開発鉱区」設定の不条理を問う本論と付属図解の

執筆には何の実質的貢献をもなしえなかった。だからといって、執筆責任が免責されるというものではなかった。振り返れば、

貢献できなかったことに今でも忸怩たる思いをもつが、所長は私の将来への負のインパクトを慮って、

私の関与を極力少なくしようとしたのかもしれない。

所長によれば、報告書作成は特定の法人や個人からの依頼や指図を受けたものでなく、自由な発意によるものであった。

その意図するところは、「共同開発区域」を日韓中間線以南の日本側大陸棚に設定することに妥当性はないことを訴えるため、

その論拠と反証につき考察し取り纏め、衆参両院の外交委員会の審議に届けたいということであった。更に言えば、日本の

国益と東アジアの平和と秩序維持の観点から、批准反対を訴えたいというものでもあった。

将来における東シナ海での大陸棚境界線の最終的な画定を図るうえで禍根とならぬよう再考すべきとの信念からであった。

一国民としての個人的な使命感と信念に基づく所業であったといえる。

私的には、その報告書を手にして初めて事務所長の立ち位置が分かった。実は、事務所に勤務以来半年近くも、その政治的

立ち位置について今一つ呑み込めないままでいた。所長は自らの使命感と信念を胸に秘めつつ、国会議員とも関係を築いていた。

そして、私を議員会館に幾度か帯同した。今回の報告書作成と議員との度々の懇談を通じて、所長の真意を初めて読み取ることができた。社会党土井孝子議員、共産党松本

善明議員などの当時の野党議員だけでなく、自民党の良識派重鎮である宇都宮徳間議員、

鯨岡兵輔議員ともかなり濃厚な接点を保ち、協定を批准すべきでないことを訴えていた。所長はその後暫くして、協定批准に

反対する野党からの推薦を受けて、協定に関し意見陳述を行なう参考人として国会に招致された。余談であるが、「朝日ジャーナル」

にも協定の疑義を訴える所作を発表していたことをずっと後で知った。

同報告書を今になって再熟読し直してみると、韓国が日韓中間線をはるかに越えて、将来予見される日本の潜在的な200EEZ内に

「第7鉱区」を設定し、韓国の大陸棚であると主張することに対する疑義と、その主張に対するための二つの反証を挙げている。

(1) 「共同開発区域」の海底には朝鮮半島陸地の自然の延長が全く認められないこと。石垣島が存する先島諸島の北側から始まる

沖縄舟状海盆は、北東に向かって徐々に浅くなり、その後五島列島西方の谷筋をさらに北方へと伸びる。そして、済州島の北方海域

に向けて西折れをし、旧黄河方面から東南方向へと進みくる陸棚谷と結ばれる。済州島は地質上第三紀の

隆起であり、その周辺海域は岸からの落ち込みがあり、棚が形成されていない。従って、東シナ海大陸棚には、地形地質上、

朝鮮半島の継続は全く存在しないと解されるというもの。

(2) 朝鮮半島南西部と同じ地層である中生代後期の隆起帯が、中国本土の福建省方面へと伸びている。「共同開発区域」には、

韓国との地層的連繋は全くない。翻って、対馬や対馬海峡から南西へ伸びる隆起帯が、男女群島や「共同開発区域」を経て、さらに、

200m水深線に沿って南西方向へ伸び、尖閣諸島へと連なる。海底地形や地質構造からみて、朝鮮半島の陸地の自然の延長は、

「共同開発区域」には及んでいないと見ることができるというもの。

繰り返しになるが、所長が世に問いかけたかったことは何か。「共同開発区域」、即ち韓国の「第7鉱区」の大陸棚に関する

主権的権利は日本にあることである。協定を批准すれば、事実上それを放棄したのと同じであり、日本の国益に反する、それが所長の

基本的な主張である。中間線の主張には正当性があり、それを否定あるいは譲歩するような協定を締結すべきでない、ということである。そして、

何故それほど性急に大陸棚を画定する必要があるのか、ということである。当時進行中の第三次国連海洋法会議の行方も慎重に

見極めるべきである。等距離・中間線主義に立つ日本が将来中国と境界画定交渉を行なうことを考えれば、

日韓の共同区域の設定は、中国との画定に不利な実例を自ら作ることになり、大きな禍根を残すことになるので、協定を結ぶべき

ではないというのが主要論点である。

さて、中国は日韓大陸棚協定につき、中国の主権侵害であると声明で反発した。具体的には、中国は、1974年2月に、中国の

主権侵害をなすものと声明を発し、「陸地の自然延長論」に基づき、中国と関係国が協議して決めるべきであると主張した。日韓協定は、

日本の中間線主義の主張を希薄化させ後退させる結果を招くという危惧がある。舟状海盆が存在することをもって、中間線から

日本側に位置する海底を「共同開発区域」としたものと中国に見られ、中国との将来の境界画定で大きな負い目を負うことに

なるのはほぼ間違いのないところである。

東シナ海大陸棚の画定上、日中韓3ヶ国の三重合点がある。故に、中国との交渉と合意なくしては最終的にそれを画定することができない。

日韓協定ではこの点の留保がなされなかった。少なくとも声明で留保できたはずである、と所長は訴える。

協定の拙速な締結と実施は、東シナ海での真の安定的な資源開発、地域の平和と秩序維持の促進に好ましからざる結果をもたらすと懸念

される。海洋法会議の行方を見届けないで、日本は不合理で拙速な政治的譲歩や妥協はすべきでないことを強調する。

因みに、宇都宮徳間国会議員が遺した文献論述での見解につき、その骨子を以下に紹介しておきたい。当時、自民党議員でありながら

傾聴に値する見識であったことに今でも驚かされる。即ち、日本は遠洋漁業国として世界の漁場で乱獲してきたが、それを反省して、

200EEZを積極的に主張すべきである。国連海洋法会議ではEEZの条約化は止められない趨勢にある(注: 米ソはこの頃200海里水域を

制定する直前にあった)。日本はEEZに関する中間線の主張を貫徹すべきである。「共同開発区域」協定の成立は、不利なハンディキャップを作りだすことになるのは確実である。国民と国益にとって有害無益と

信じるもので、協定を結ぶべきではない。不利なハンディを将来にわたり背負い込むべきでない。有利なEEZの設定が近づいているのに、

何故資源の半分を外国に与えるような、日本に不利な協定の発効を急ぐのか、というものである。当時国際社会では、先進海洋国

として唯一日本が200海里EEZに反対していた。それ故に、同会議では「エクセプト・ワン」の国と揶揄されていたという。

最後の締めくくりであるが、事務所による日韓大陸棚協定に関する研究報告書の編纂と国会議員への配布、所長の

参考人としての国会陳述などは、事務所の立ち位置を知らしめることになった。日本政府による事務所への社会

政治的レッテル貼りからは免れえないものとなった。もちろん、使命感と信念を貫いた所長にエールを贈りたい。

幾人かの国会議員をはじめ、所長のような実直で信念の人がいたことを、改めてここに記録に留めておくことも重要である。

東シナ海での日中韓の将来における大陸棚境界線の最終画定に日本はどう向き合うべきか、いずれ機会をみて再論考を試みたい。