一枚の特選フォト⌈海 & 船⌋

One Selected Photo "Oceans & Ships"

Back to: Top Page |

黒潮・海流発電について [産経新聞2014.1.5]

Power generation of ocean current Kuroshio/Japan Current

|

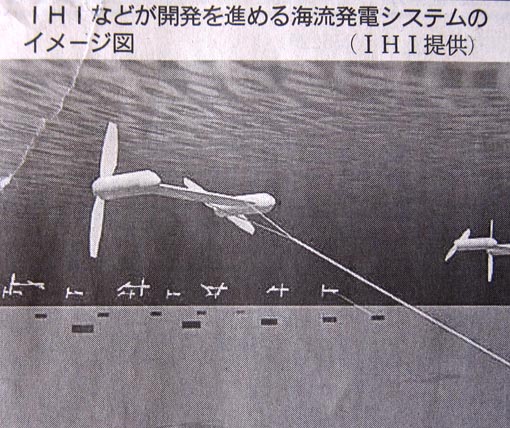

画像は、平成26年 (2014年) 1月5日付の産経新聞に掲載された、⌈黒潮利用の海洋発電⌋に

関する記事とその装置の模式図である。記事の題名は「海中プロペラ "黒潮発電" 速い海流活用 和歌山県沖で計画」である。

海がもつ再生可能自然エネルギーの一つである海流、とりわけ世界有数の海流である黒潮の流れを利用して、

巨大な海中プロペラ付きローターを回転させ、電気を起こそうというものである。一見したところ、海流発電のための

海中ローターは、風力発電ローターに大変似かよっている。

陸上或いは洋上に設置される巨大な2~3枚翼の風力発電装置に防水措置を施して海中に設置するようなものである。

言うなれば、海中風力ローターである。

発電原理はすこぶるシンプルであり、海流発電と風力発電は共に同じ原理にあるといえよう。海流のローターは風力のローター

よりずっと遅く回転する。だが、海流においては、その水がもつずっと大きな力ゆえ、より多くの電気を発電する。

記事によれば、発電方式の概略は以下の通りである。 政府は平成25年4月に⌈海洋基本計画⌋を閣議決定した。そして、政府は、各種の海洋再生可能エネルギー変換技術 開発を促進し、その装置の実用化をめざして 実証試験を行う事業体およびその実海域を公募してきた。和歌山県は、その地の利を生かして、黒潮本流の流れが速く、 かつ陸上に近い同県南部の串本町沖約5km、水深500~600mの実海域での試験に取り組むという。

同海域での流速は秒速1メートル以上あると見込まれている。毎秒1mというのは、1メートル×60秒×60分=時速3,600m (3.6km)

÷1,852m=時速約2ノット (海里) のスピードということになる。この海流の流れに対して最も効率よくローターを回転させる

のが最大のテーマである。

因みに神戸・明石と淡路島との間の潮流の速い明石海峡では、最も速い潮の流れは秒速4.5m (時速16.2km=時速8.75ノット;

1ノット=1海里=1,852m) である。その強さを風速に換算すれば秒速120m以上になり、地上では起こりえない風速レベル

になるという。 発電装置の設置方法についてはいろいろ考えられるが、設置海域の水深が増大するほどそれらの方式にはさまざまな技術的 およびコスト的制約が派生することになる。同記事で紹介されている方式は、ローター装置を海底に着底させ固定するという 方式ではない。ワイヤの一端を海底にアンカリング (係置) し、その他端にはローター装置を繫ぎ留めるというものである。 ワイヤの長さは調節可能とされる。大凧が風で吹き上げられ空中を漂い泳ぐが如く、ワイヤに繋ぎ止められたローターは黒潮の 流れの中を漂い泳ぎながら回転することになる。 海流の向きが変われば、ワイヤーとローターはそれに合わせるように自身の向きを最適化する。

海流発電が海の環境に及ぼすインパクトは極めて低いものと考えられるが、漁場の利用や海上交通に対する配慮やそれらとの利害調整が

求められよう。50~100基 (ユニット) の装置が海中で稼働するとなれば、当該海域での漁業活動への一定の制約はありえよう。

それらの稼働によって水産資源の生産性を高めるなど、何らかのポジティブ効果をもたらしえないのであろうか。

その具体的なアイデアの創案が期待される。

漁業と船舶航行・海上交通との利害調整ルールとその実際的な調整に関する良き事例が積み上げられていくことが期待される。

海流発電の開発可能性に大きな影響を与える技術課題としては、例えば風力や潮流発電と同じく、エネルギー変換効率の良い

ローター装置のさらなる開発とその実証が欠かせない。黒潮は蛇行してその本流経路を変えることもあるので、

装置のメンテナンスの容易さを含め、海底での装置設置・係留技術の向上、電力の海底集積ハブ装置や陸上グリッドへの送電の

構成要素および全体システムの技術開発、並びにそれらの実証の進展などが今後さらに求められよう。関係機関による海流発電

の実証試験や実用化に向けた今後の取り組みにつき、いろいろな視点・視座をもって今後注視され続けるに違いない。

* 辞典内の関連リンク ・ 英国の海洋エネルギーに関するパネル展示 ⌈英国の海からのパワーとエネルギー⌋ ・ 英国での海流発電 * Googleなどのネット検索を行なうといろいろな関連記事が見られる: 検索ワード⌈黒潮発電⌋、⌈海流 発電⌋。 |

平成26年1月5日付産経新聞 [拡大画像: x25826.jpg] [参考] 黒潮と湾流 太平洋の赤道付近を西方に流れる⌈北赤道海流⌋は、フィリピン諸島東方海域で一部は南下し、他部は北上する。 北流は⌈黒潮 (日本海流) ⌋となる。黒潮本流は、先ずフィリピン諸島などにぶつかった後、台湾・南西諸島・ 日本列島南部沖合を北東方向へと流れる。次第に日本列島を離れ、⌈北太平洋海流⌋となって北米大陸方面に向かう。 海水が黒ずむ黒潮はまさに⌈海の中を大河の如く流れる⌋と称される。 他方、大西洋の赤道付近を西方に流れる⌈北および南赤道海流⌋は、南米大陸や中米地峡付近で北寄りにその流向 を変え、カリブ海を北上し、キューバとユカタン半島の間を経て、メキシコ湾方面へ向かう。フロリダ半島とキューバの間の フロリダ海峡を通過し、アメリカ東部沿岸沿いに北上し、カナダのニューファウンドランド半島辺りから 次第に陸を離れて行く。⌈湾流 (ガルフストリーム、メキシコ湾流)⌋ である。⌈黒潮⌋と⌈湾流⌋は、 北半球において最も卓越して大陸東方沖合を流れる大海流である。

|

Back to: Top Page |