一枚の特選フォト「海 & 船」

One Selected Photo "Oceans & Ships"

Back to: Top Page |

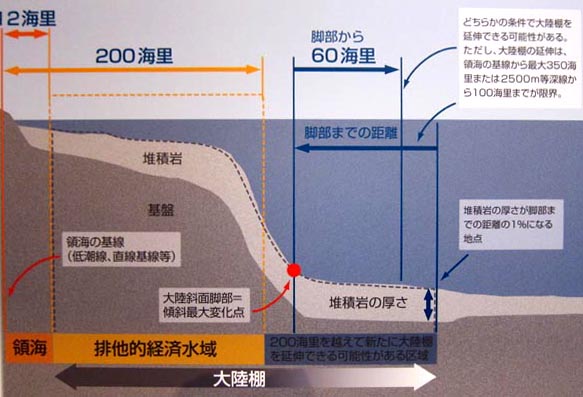

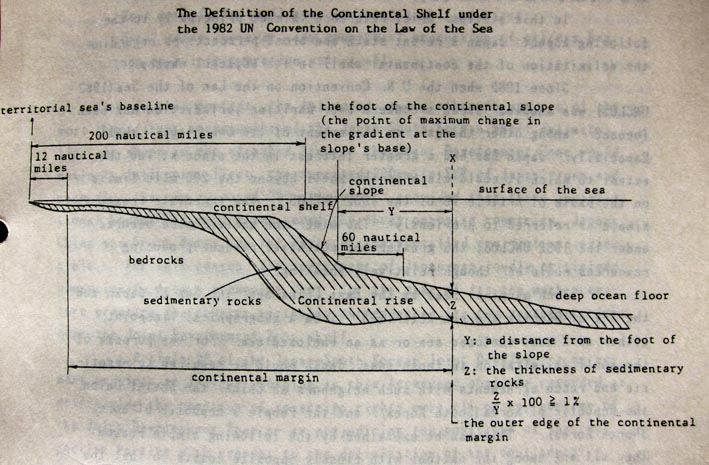

海洋法上の大陸棚の限界と延伸条件に関する模式図(堆積岩厚、距離限界など)

1

2

|

|

「船の科学館」(東京)で「わが国の海の現状」と題する特別パネル展示がなされた(2011年/平成23年)。

その主な内容は国際海洋法制、日本の海の管轄権がおよぶ海域の地理的範囲、近隣国との海の境界線などであった。

画像1・2は、1994年発効の国連海洋法条約上の大陸棚の地理的範囲の限界や延伸条件などを示す模式図である。

1. 国連海洋法条約上、沿岸国に認められる排他的経済水域 (200-mile exclusive economic zone; 200-mile EEZ) の地理的範囲は、 領海基線から沖合へ200海里(約370km)までである (ただし領海部分を除く)。そして、 EEZに対する沿岸国の排他的権利や管轄権は、EEZのうちの上部水域、海中、並びにその海底およびその下に及ぶ。 なお、当該海底およびその下は、法律的な意味での「大陸棚」と呼ばれる。 2. 因みに、同条約第76条によれば、沿岸国は領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁 (the outer edge of the continental margin) まで延びている海底およびその下に対して排他的権利を有する。 その外縁が領海基線から200海里未満である場合には、その基線から200海里までの海域(領海の除く)の海底およびその下まで 認められる。 3. 端的に言えば、法上の大陸棚の地理的範囲は、基本的に、200海里排他的経済水域のそれと同じである。だがしかし、 上記の大陸縁辺部の外縁が200海里を超えて延びている場合には、海底の地形・地質などに関する一定条件と、領海基線からの 距離的限界の下で、大陸棚の延伸が認められる。 4. 大陸縁辺部は沿岸国の陸塊の海面下の延長部分から成るものとし、棚、大陸斜面、およびコンチネンタル・ライズの海底およびその 下で構成される。そして、大陸棚は以下にいう限界をこえてはならない。 その具体的条件と距離的限界とは次のとおり(画像1・2参照)。

[参考] 「 Z (堆積岩の厚さ) ÷ Y (大陸斜面脚部からの距離) × 100 > または = 1%」となる地点を結ぶ線。ただし、 それぞれの直線は60海里を超えないこと。

(2) 但し、その延伸は、領海基線から最大350海里 (約648km) まで、または2,500mの等深線から100海里 (約185km) の距離のいずれか

遠い方までとする。 7. いずれの国の排他的経済水域、領海、内水、群島水域にも含まれないかのすべての部分は「公海」と位置づけられる。 他方、いずれの国の管轄権がおよばない海底およびその下は、「深海底」(the Area) と位置づけられる。 深海底とその資源は人類の共同遺産である。資源とは深海底とその下にある自然の状態のすべての固体、液体、気体上の 鉱物資源をいう。 深海底の資源に関するすべての権利は人類全体に付与され、国際海底機構 (the International Sea-Bed Authority; ISA) が その資源の探査および開発に関する管轄権を行使する。

[画像 1: 訪問・画像撮影 2011.2.27, 2100.4.28, 2011.8.31 「船の科学館」にて/「わが国の海の現状」と題する特別パネルより]

[拡大画像: x23686.jpg] |

Back to: Top Page |