「見沼通船堀」が開削された系譜や閘門式運河システムなどについて、その概略を取りまとめてみた。

見沼通船堀は、見沼代用水の「東縁」および「西縁」の2本の水路と、それら両水路の間を流れる芝川とを

東西に結びつけた、人工開削の運河である。

芝川の「水の道」は、下流方面にあっては荒川へとつながり、さらに江戸・東京湾へと通じた。芝川から上流方面へは、

運河である「見沼通船堀(東縁・西縁)」を経て見沼代用水の東縁・西縁へと繋がり、さらに利根川取水口へいたった。

「見沼通船堀」についての概説

* 利根川から取水される見沼代用水は上尾市瓦葺 (かわらぶき) 辺りから東西に分かれ、見沼代用水「東縁」(ひがしべり) ・

「西縁」(にしべり) となる。

これまで「見沼溜井」を造るための堤防であった「八丁堤」(はっちょうづつみ) が切り開かれ、排水専用の水路

(悪水路と称される) が見沼の最も低いところに再開削された。そして、八丁堤より下流に位置する芝川へと繫げられ、

さらに荒川へと通じ、江戸・東京湾へと流れ下った。

かくして、見沼代用水東縁・西縁の間を流れ下る芝川は、排水路としての機能だけでなく、見沼田んぼと江戸とを結ぶ重要な通船路

としての機能をも担った。見沼代用水も同じく水路縁辺の村々を行き来するための通船路の機能を果たした。もちろん、後述の通り、舟運は、

見沼代用水周縁から通船堀の「水の階段」を経て芝川へ、さらに江戸へと通じた。その逆の舟運もしかりである。通船堀はわずか1㎞で

小規模なものであったが、代用水周縁部の村々と江戸との迅速、円滑な大量輸送を担った。

* 先ず、井澤弥惣兵衛為永 (いざわやそべえためなが) は、見沼新田開発の3年後、2つの東西用水路が最も至近距離になる、八丁堤の北側に

、東西用水路と芝川とを結ぶ運河を開削した。

これが、芝川を中央にはさんで、見沼代用水東縁・西縁とを結んだ、長さにして約1kmの「見沼通船堀」である。

(画像 a 参照)

しかし、見沼代用水の東・西縁と芝川との間には約3mの水位差(高低差)があった。舟の行き来を可能にすべく、この水位差を調整し

克服するために、木製の枠で築造された閘門(「関」あるいは「堰」と称される)が設けられ、いわば「水の階段システム」が

創られ、通船堀が開通した。1731年(享保16年)のことである。

* この閘門は、芝川をはさんで東西に2ヶ所ずつあり、それぞれ「一の関」、「二の関」の2つの閘門から

構成されている。(画像 b 参照)

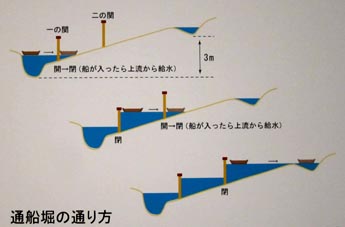

① 通船の一例。芝川を遡って来た舟は、先ず一の関の閘門を通過し、一の関と二の関の間の長さ約90mの「閘室 (こうしつ

chamber)」と呼ばれる水の仕切り空間に入る。

② 舟の入室後、一の関において、「角落」(かくおとし) と呼ばれる板 (長さ約3m、幅約18-20㎝) 8-10枚が木枠にはめ込まれる。

それによって、代用水東縁 (または西縁) から流れて来る川水が堰き止められる。すると、

閘室の水位が徐々に上昇し、舟も上昇する。 (二の関の角落板は開けられており、代用水東縁あるいは西縁から水がゆっくり流れて来て、

閘室の水位とその上流側のそれとがほぼ平衡する)。

③ 舟が閘室を出て二の関を通過した後に、二の関の角落板が木枠にはめ込まれ閉じられる。すると、東縁 (または西縁)

から流れ来る水によって、舟は徐々に上昇して行く。そして、舟の位置するところの水位と東縁 (または西縁) のそれとがほぼ平衡する

にいたる。その後、舟は代用水東縁 (または西縁) に向けて移動できる。 (以上、画像 e, f 参照)

* このように、一の関と二の関の2つの閘門の開閉によって水位が調節され、舟は「水の階段」を昇り降りし、

代用水東縁または西縁と芝川との間を直接行き来し、物資輸送することができた。

なお、舟の安定的な通行には、代用水からの一定量の豊富な水の供給が必要であった。

[通船堀模型画像=2012.04.28 埼玉県立川の博物館にて][拡大画像: x24449.jpg]

辞典内関連サイト

(1) 「見沼通船堀/第 1 話:「見沼溜井」および「見沼代用水」による新田開発 」

(2) 閘門構造・通船メカニズムに関連するページ

a

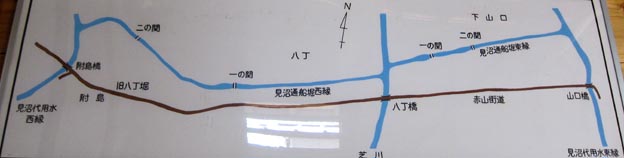

a. 左下隅にJR武蔵野線東浦和駅。中央に芝川、その上下に見沼代用水東縁・西縁が流れる。芝川をはさんで代用水東縁・

西縁を結んでいるのが見沼通船堀である。 [拡大画像: x24664.jpg][拡大画像: x24665.jpg][拡大画像: x24666.jpg]

b.

b. 見沼代用水東縁・西縁が左右にあり、芝川が中央を流れる。通船堀がそれら3つの流れを東西に繫ぐ。上方が北側・上流側である。

[拡大画像: x24658.jpg][拡大画像: x24656.jpg]

c. d. d.

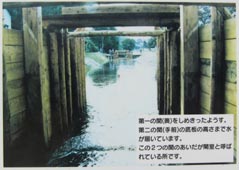

c. 通船堀東縁の二の関(手前)から一の関(奥)の間にある閘室を望む。 [拡大画像: x24683.jpg]

d. 同上。奥の一の関を締め切って、閘室に水を溜めているところ。二の関では角落板が引き抜かれ門が開けられている。

代用水東縁からの水がその二の関を通って一の関・芝川方向へと流れている。閘室の水位と代用水のそれとが平衡すると、

舟は代用水東縁側から閘室へと移動できる。 [拡大画像: x24662.jpg]

e

e. 閘門における通船メカニズム模式図。芝川から一の関、二の関を経て代用水 (東縁・西縁) へと水の階段を昇る閘門式運河を示す。

[拡大画像: x24661.jpg][拡大画像: x24663.jpg: 通船のしくみ]

f g g

f. 閘門システムと舟の通り方が図解されている。原理的にはパナマ運河と同じである。

[拡大画像: x24620.jpg: 絵図「通船堀の通り方」][拡大画像: x24622.jpg: 説明書き「見沼通船堀:

芝川と代用水を結んで航路をつなぐには…」]

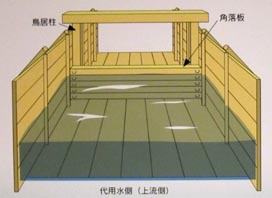

g. 閘門・関は板を組み立てて造作されている。閘門構造はいたってシンプルである。当時の有り合わせ的な、伝統的技術と材料で

造作されているといえるが、このような木枠構造をもって安定性を保つことができ、また人力で簡便に操作でき、維持管理も容易である

独自の閘門を考案したことは注目に値する。

* 一般論として、石と木で造る閘門では、当然ながらその大きさに限界がある。

コンクリート・鋼鉄、蒸気機関あるいは電気が存在しない場合、大きな高低差・幅員をもつ閘門を建設し、かつその水門を開閉させるのは

極めて困難であろう。パナマ運河建設では、コンクリート+鋼鉄、および電気の存在があっての閘門完成であったといえよう。

[拡大画像: x24621.jpg: 関の鳥居柱と角落板]

|  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |