|

画像は、平底の「ひらた舟」による見沼通船堀の閘門 (関・堰) 通過の実演風景を示す。

[出典]

画像1: 2012.04.28 埼玉県立川の博物館・平成23年度春期企画展「世界の運河・日本の運河」での展示/

拡大画像: x24613.jpg

画像2: 2012.07.28 通船堀の差配役・鈴木家住居内の展示/拡大画像: x24668.jpg

* 通船事業は、新田開発に功績のあった鈴木家、高田家が差配役となって行われ、1874年(明治7年)に「見沼通船会社」

が設立されるまで続いた。明治時代での通船事業は盛況であったが、陸運の発展により次第に衰退し、大正末期には事業は

ほとんど行われず、1731年に開通して以来約200年間続いた通船事業は1931年 (昭和6年) に廃止となった。

[参考] 見沼通船堀 (全長約1km) は日本最古の閘門式運河の一つとされる。1982年 (昭和57年) には国指定史跡に指定された。

岡山大学の馬場俊介教授(土木遺産学)の論文 (2008年発表) によれば、現存する国内最古の運河水門は、岡山市の吉井水門(岡山県史跡)であり、

供用されたのは1679年であった。2番目に古いのは来原岩樋 (くりはらいわひ)(1700年)(島根県出雲市) であるとされる。

1 2 2

1. 埼玉県立川の博物館・見沼通船堀の展示パネル全体。 [拡大画像: x24450.jpg]

[拡大画像: x24612.jpg: 説明書き「見沼代用水と通船堀のここがすごい!」(内容は下記の通り)]

「見沼代用水は、江戸時代に新しい田んぼをつくるとき、必用な水を得るために、利根川から60kmも用水路をつくってできました。

まず、地図をかかなければなりません。かんたんなきかいでとても正確な

地図をかきました。また途中で別の川と交わるところでは川の下を通したり (伏越・ふせこし)」、川のためのかけ橋(掛渡井・かけとい)

をつくったりしました。今のようなべんりなきかいのない江戸時代に、とてもすぐれた工事をおこなったのです。

代用水は田んぼに水を与え、田んぼから出る水は芝川を通って荒川へながれました。この代用水と芝川をつないだのが見沼通船堀です。

ただ水路を掘ったのではなく、3mも高さのちがう川を結ぶので、水面の高さを調節するための「閘門」(関)というしくみをつくりました。

これで舟が荒川から見沼の村まで通り、とてもべんりになりました。」

[注] パネルでは小学生に分かりやすいように平仮名が多用されている。

2. 見沼通船堀の通船実演 (以下5.まで)。閘門(関)で、「角落」 (かくおとし) と呼ばれる板 (長さ約3m、幅約20㎝) 8枚が木枠に

はめ込まれたり、はずしたりされる。

「角落板」(かくおとしいた) を落として水位を上げる。板を落とした後、棒で寄せて鳥居柱に当てると水圧で板が固定される。

[拡大画像: x24614.jpg][拡大画像: x24619.jpg: 説明書き「見沼溜井から見沼代用水へ」]

3 4 4

5

6. [拡大画像: x24621.jpg: 関の鳥居柱と角落板]

|

6 |

3~5. 角落板を全て落として最高水位にした。板を抜き取る「枠抜き」(わくぬき) 作業: 板を抜き取ると水が勢い

よく下流へ流れる。板には箪笥(たんす)に用いられるような金環がついていて、棒の先についた鉤で引っ掛けて引き上げ、抜き取る。

[拡大画像: x24615.jpg][拡大画像: x24616.jpg][拡大画像: x24617.jpg][拡大画像: x24618.jpg: 説明書き]

閘門(関・堰)通行のメカニズム

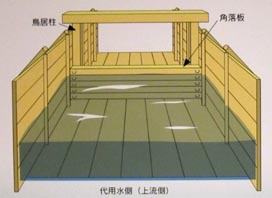

上記で説明した「通行のメカニズム」を、別図「閘門を使った通船の方法」をもって再度概説する。

a

① 荷物を積んだ舟が江戸から芝川を遡って来た。さらに、見沼通船堀を通って見沼代用水東縁へ至るには3mの水位差を克服し、

遡る必要がある。

② 代用水東縁から芝川方向へ流れ落ちる水は、閘門で狭められているため勢いよく流れ下る。そのため20人もの

人々によって綱で引き上げられて、一の関を通過し、閘室 (一の関と二の関との間の水の区切り) へと移動する。

③ 舟が一の関を通過すると、一の関には幅約18㎝、厚さ6㎝、長さ約3mの「角落板」と呼ばれる板を一枚ずつ、計10枚くらい

入れて行く。板は鳥居柱に水圧で押さえられていく。水門は高さ1.8-2.0mとなり、水位を高める。

④ 水位が上昇し、舟が二の関を通過できる位になると、一の関と同様に、綱で引き上げられ二の関を通過する。

⑤ 舟が二の関を通過すると、一の関と同様に角落板がはめられて代用水東縁と同じ高さまで水位が上げられる。

⑥ 舟は代用水東縁に進み、水路縁辺の村々に荷物を届けることができる。

代用水路から芝川に下る場合には、この逆の手順で「水の階段」を降りていく。

[画像の出所] 通船堀の差配役・鈴木家の住居内展示 [拡大画像: x24655.jpg][拡大画像: x24654.jpg]

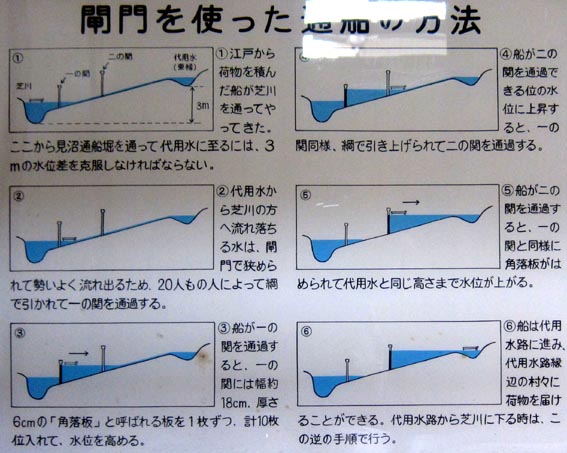

通船堀閘門通水実験

b

b. 資料出所は、画像 a. と同様、鈴木家住居内展示。 [拡大画像: x24659.jpg][拡大画像: x24657.jpg: 通船実験]

c

c. 通船実演のスケッチ [sketched by Nagisa Nakauchi, 2012.07][拡大画像: x24630.jpg]

d

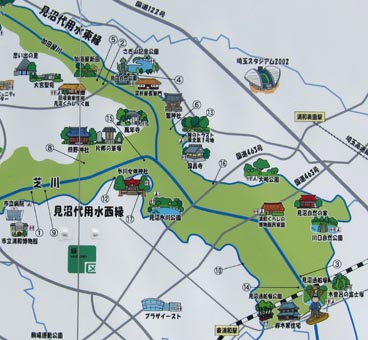

d. 見沼田んぼ周辺地図。芝川(中央の太い青線)をはさんで、その左右に見沼代用水東縁・西縁が流れる。

通船堀への最寄駅はJR武蔵野線東浦和駅。通船堀は右下隅のJR線南側に沿う。 [拡大画像: x24627.jpg][拡大画像: x24628.jpg]

|  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |