1 「ニカラグア大運河計画概要書」の「第2章・運河通航需要予測」について

ニカラグア政府によって2004年に公表された「ニカラグア大運河計画

概要書」 (Gran Canal Interoceánico por Nicaragua / GCIN - Perfil del Proyecto; 略称GCIN)において運河の

候補ルートとして選定された6ルート(A, Bの①~⑥)の概略図を示す。

A

B

画像説明:

A=2004年概要書で比較検討された6つの候補ルートと、ルート①~③の拡大図。③は最有望の推奨ルート。

B=大西洋側のプンタ・ゴルダとニカラグア湖を結ぶルートとして2つのルート、即ちルート④と⑤がある。画像に示されているのは、

そのうちのルート⑤およびリオ・サンファン川に沿うルート⑥ (出典: A・Bとも同概要書)

1 2

2 3

3 4

4

1=ニカラグア湖とサン・ファン川(川は湖から出でてカリブ海へと注ぎ出る。川口の右岸に見える町はサン・カルロスである)。

2=エル・ラマ川上流域。ニカラグア湖側とカリブ海側との分水嶺はこのエル・ラマ川のもう少し上流にある。その分水嶺を越えると

ニカラグア湖に注ぐオヤテ川につながる。ルート③はカリブ海に注ぐククラ川~エル・ラマ川上流域~オヤテ川~ニカラグア湖~

リーバス地峡~太平洋へ注ぐブリット川をつなげるルートである。

3=エスコンディード川の中流域を航行する船。カリブ海から百数十㎞上流にある町エル・ラマの内陸河川港に向けて溯上している。

4=最有望ルートと推奨されるルート③は、カリブ海に面するブルーフィールズ湾に注ぎ込むククラ川に沿っている。画像はその

クララ川下流域を遡行する風景である。

中央アメリカ (中米) の国ニカラグア。南北アメリカ大陸のはざ間にある中米地峡に立地する5か国 (グアテマラ、ホンジュラス、ベリーズ、

ニカラグア、コスタリカ、パナマ) のうちの一つである。

同地峡のうちでもニカラグア領土内にある地峡部分 (ニカラグア湖、サン・ファン川を含む) は最も低地となっているため、

過去数世紀にわたり両洋間運河建設の候補地として注視されていた。(参照:

ニカラグア運河年表)

実際は、パナマ運河が「独立直後のパナマ」領土内にある地峡部分に建設され、今日に至っている。だが、ニカラグア領土内に

ニカラグア運河を建設するという夢が消え去った訳ではない。ニカラグア政府が2004年に発表したニカラグア運河に関する予備的実現

可能性調査 (プレF/S) 報告書、即ち「ニカラグア大運河計画概要書」の、

第2章「運河通航需要予測について」を訳し、ここに紹介する。

同章ではニカラグア運河建設を正当化しうるだけの、同運河向け潜在的海上貨物量について将来予測する。現在施工中の

パナマ運河拡張工事(第三閘門 建設など) が2014年に完工しても(当初の完成予定

は2014年であるが、工事は遅れており完成は2016年といわれている)、将来再び飽和状態となり、パナマ拡張運河だけでは潜在的貨物

通航需要の増大に対応できないという見通しを描く。

ニカラグア運河は、15万~最大25万載貨重量トン級船舶の通航を想定するもので、パナマ運河とは競合ではなく補完関係にあることを

強調している。 [2013.9.30 初記/2014.07.28 補正]

[追記] オルテガ大統領のニカラグア政権は2013年に「香港ニカラグア運河開発投資会社」(HKNDグループ) と運河設計・建設・管理運営の

事業権 (コンセッション )契約を締結した。運河ルート選定調査を続けてきた同HKNDは、2014年7月にその調査結果を公表するワークショップ

を開催し、運河ルートとして従来の有望候補ルート③ではなく、プンタ・

ゴルダとニカラグア湖とを結ぶルート④を選定するとの報告書を公表した。 [2014.7.28]

辞典内関連サイト: ニカラグア運河

2 中米地峡での運河建設をパナマ・ルートに決定づけた?、ニカラグアの火山の郵便切手

拡大画像

拡大画像

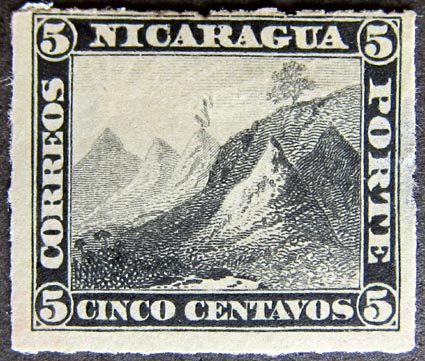

[注] 郵便切手博士・内藤陽介氏のブログ (サイトは下記の通り) によれば、画像は、1878年に発行されたニカラグアの5センタボ切手で、

同国の国章に取り上げられているモモトンボ火山が描かれているという。当該デザインは、1862年にニカラグアで発行された

最初の切手から1880年に発行された切手まで用いられた。

フランス人のフェルディナンド・ドゥ・レセップス自らが統轄する運河会社をもってスエズ運河を完成させたのは1869年のことであった。

レセップスはその後、パナマ地峡を横断する太平洋・大西洋両洋間運河を建設すべく、1880年1月に運河開削工事に着手した。

だが、パナマはエジプト・スエズ地方とはまるで異なり、亜熱帯気候に属し、工事は難航した。結局、彼の統括するパナマ運河会社は

1889年に破産し、彼は同年この世を去った。

米国は1848年頃より中米地峡における両洋間横断通行路にかかわる利権を巡って英国とずっと対立していたが、レセップスの運河工事

がとん挫した5年後の1904年から米国がパナマ運河工事を引き継いだ。だが、米国が最終的にパナマ・ルートにて政治決着するまでには、

幾多の紆余曲折が展開された。中米地峡運河として、パナマ・ルートにすべきか、ニカラグア・ルートにすべきか、

米国議会において、また関係当事国・当事者間において、パナマ派とニカラグア派に分かれて対峙した。

過去にはニカラグア・ルートが有望であるという結果が発表されたりもした。例えば、1876年2月、米国政府の大陸間運河調査会はニカラグア・

ルートが最適であるとの答申をしている。

因みに、下記の略史ではその紆余曲折の歴史の一端を物語っている。

1898年

米国上院において、ニカラグアの運河工事の再開を求める議員立法が、超党派の支持をえて通過する。

[注] 1889年10月、米国の「マリタイム海運・運河会社」がニカラグア運河の建設工事を開始する。

サン・ファン・デル・ノルテからサン・ファン川に沿ってジャングルを伐採し、鉄道を敷き、幅員85メートル、深さ5メートルの運河の

開削を開始する。

そして、1893年には、米国を襲った経済恐慌に連鎖して「マリタイム海運・運河会社」が倒産にいたる。この時点での開削

距離は800メートルに留まっていた。

1899年

米国議会において、フランス運河会社の代理人クロムウェル弁護士は活発なロビー活動を展開し、ニカラグア運河法案を棚上げに

いたらしめることに成功する。米国議会は再び各中米地峡ルートの比較調査を行う委員会を設置する。

1900年12月

米国ヘイ国務長官と駐米ニカラグア大使コレアとの間で、運河建設について合意する。米国の特権事項をすべて承認する。

(後に、「ヘイ・コレア条約」の締結にいたる。)

1900年

米国共和党ウィリアム・ヘップバーン下院議員が提出したニカラグア運河法案(ヘップバーン法)が下院を通過する。

ニカラグア運河地帯の確保のための行動の権限を大統領に付与する。

1901年

1901年11月、「ヘイ・パウンスフォート条約」が締結される。イギリスは「クレイトン・ブルワー条約」を破棄

することに同意し、ニカラグア運河に対する権利を放棄する。

[注] 1850年に、アメリカ合衆国とイギリスとの間で、「クレイトン-ブルワー条約」 (Tratado de Clayton-Bowler) を締結し、

地峡をめぐる紛争を解決する。

両国のいずれの国も「ニカラグア地峡を両国の共同管理下におくこと」、両国のいずれも「他方と合意することなく地峡の

通航可能な運河に関するいかなる排他的な支配権を取得すること」をなさず、また維持しないこと、「中米のいかなる部分を

もこれ以上占領しないこと」に合意する。

尚、ニカラグア政府はこの交渉、条約締結に一切関与することができなかった。

1901年12月、米国は、「ヘイ・コレア条約」の批准を躊躇するニカラグアに対して、ブルーフィールズ(Bluefields;

ニカラグアのカリブ海沿いの最大の町)に軍艦を停泊させ威嚇する。

ニカラグア・サンチェス外相が、支払い条件を一部修正した「サンチェス・フェリー運河条約」 (Tratado Sánchez-Ferry)に調印する。

同条約にて、アメリカ合衆国はニカラグアから運河の建設および運営の永久賃借権を取得する。

1902年

「地峡運河委員会」 (Isthmian Canal Commission) は、新しい報告書と経済的研究をもってパナマ・ルート案を推薦した。

マルティニク島 (西インド諸島東部) でのペレ火山 (volcán Mont. Pelé en Martinico) の噴火とその被災 (死亡者40,000人) が意図的

宣伝活動に利用され、その結果上院議員によるパナマ・ルート案の選択を決定付けるに至った。

[注] 1902年2月、カリブ海のマルチニク島のぺレ火山が爆発し、4万人が死亡する。元パナマ運河会社の技師長ブナオ・バリーヤはニカラグア

における火山噴火の危険性につき米国議会へ大宣伝を行う。

また、1902年6月、米国議会において、ニカラグアとの交渉に先立って、コロンビアとパナマ・ルート案について交渉するよう

求めるスプーナー上院議員の修正案が可決される。米国は火山の危険性を理由に、ニカラグア・ルートからパナマ・ルートへと傾く。

尚、当時パナマはまだコロンビアの一部であり、独立してはいなかった。

1903年

11月3日パナマがコロンビアから独立する。アメリカ合衆国・パナマ間で「パナマ運河条約」が締結される。

[注] 1903年、コロンビアが、米国による運河建設を拒否する。米国はパナマを「独立」させて、運河条約を締結したもの。

1904年

米国、パナマ運河建設を開始する。

1914年

1914年8月15日、パナマ運河が開通する。

上記略史の1902年の項に記述されるように、技師長ブナオ・バリーヤがニカラグアにおける火山噴火の危険性につき米国議会へ

大宣伝を行い、1902年6月、米国議会は火山の危険性を理由に、ニカラグア・ルートからパナマ・ルートへと傾いた。

バリーヤはそもそもいかなる大宣伝を行ったのか、その詳細については、

郵便切手博士・内藤陽介氏のブログ*に興味深く、

また分かりやすく論述されているので、その部分を抜粋・引用させていただく。それによって、同氏の論述内容を正確に紹介したい。

* http://yosukenaito.blog40.fc2.com/blog-category-137.html

「地図を見ると、ニカラグアの地峡はパナマよりも幅が広く、それゆえ、掘削工事もより大掛かりなものとなることが予想されましたが、

ニカラグアの地峡ではマナグア湖が大きな面積を占めており、明らかに掘削工事の距離は少なくて済むと予想されていました。

このため、米国政府内では、日々、ニカラグアに運河を建設すべしとする意見が勢いを得ていくことになります。

パナマ派とニカラグア派の勢力が拮抗するなかで、レセップスの遺志をついでパナマでの運河建設を実現しようと考えたフィリップ・

ビュノー・ヴァリーヤは、ニカラグアでは火山活動が活発で、しばしば地震が起きていることに着目。ニカラグアに運河を建設すれば、

将来的に地震によって運河の交通に支障が出るであろうということを、ニカラグア派への有力な反論としようと考えます。その背景には、

マルティニク島のプレ火山の噴火で4万人もの死者が生じた事件の記憶から、火山は危険だと考える人々が多かったという事情がありました。

このため、ヴァリーヤは、ニカラグアに活火山があることの動かぬ証拠として、ニカラグアの切手に注目します。切手には、噴煙を上げる

モモトンボ火山の風景が誇らしげに描かれていたからです。かくして、ヴァリーヤは、運河建設地を決める米議会の議員90人に資料として

提出するため、モモトンボ火山の切手を90枚調達すべく奔走します。

ヴァリーヤが切手の調達を始めた時、すでに、議会の開会までは残り48時間となっていました。しかし、ワシントンでは7枚しか切手を

入手できなかったため、彼はニューヨークへと走り、ともかくも90枚を確保します。時間内に枚数を確保することが最優先でしたから、

文字通り、札束でかき集める手法がとられ、最後の5枚に関して、ヴァリーヤが支払った金額は、この切手の相場から考えると、

異常な高値だったそうです。

審議当日、議員たちの机の上には、台紙にマウントされた切手が配られます。そして、その下には「ニカラグアの火山が現在活動中で

あることの公的な記録」との文言が付け加えられていました。

かくして、投票の結果、わずか4票差でパナマ案が採択され、パナマ運河建設が実現に向かって動き出すことになりました。

後に何人かの議員が告白したところによると、最後の最後で、彼らの態度を決めたのは、ニカラグアの切手だったとのことです。」

画像は、バリーヤがニカラグアにおける火山の危険性を訴え、パナマ・ルートでの運河建設再開を図ろうと画策したという

「パナマ運河建設の歴史秘話」の一部になった切手である。

[2014.8.5 初記][拡大画像: x26033.jpg]

1 拡大画像

拡大画像

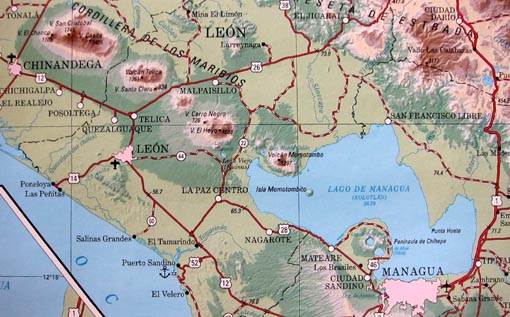

1. 首都マナグア (右最下) はマナグア湖(Xolotolán, Lago de Managua)に面する。同湖に米粒大のモモトンビート島 (Isla Momotombito)

が浮かび、そのすぐ左上に富士山のような円錐形のモモトンボ火山がそびえる。ニカラグア太平洋岸に沿って数多くの火山が連なる。

左最上端のサン・クリストバル火山から、テリカ火山、セロ・ネグロ火山、エル・エヨ火山、モモトンボ火山へと続く。

[拡大画像: x26122.jpg]

2 拡大画像

3

拡大画像

3

2. マナグア湖 (右端) に浮かぶモモトンビート島のすぐ左隣にあるのがモモトンボ火山である。噴煙を上げているのはテリカ火山である。

マサヤ火山国立公園のビジターセンターでの展示。 [拡大画像: x26123.jpg]

3. モモトンボ火山近傍にあるプエルト・モモトンボ (Puerto Momotombo) という 村からの湖岸風景である [2007.12.31.撮影]。

プエルトとは港のこと。椰子の葉で葺いた湖岸のテラスは湖水が強風で吹き寄せられたために浸水している。近傍にはUNESCO世界文化遺産

に登録される⌈レオン・ビエッホ (León Viejo)⌋ という遺跡がある。1609年のモモトンボ火山の噴火のために、レオンは

火山灰で埋もれ壊滅、町は放棄され(現在のレオン・ビエッホ)、他に移して再建された。

[参考] 1524年、スペインのペドラリアスは、部下のフランシスコ・エルナンデス・デ・コルドバにニカラグアの支配・防衛を命じた。

同年、コルドバはニカラグアへ出発し、グラナダ (Granada; ニカラグア湖の北西端の湖畔に所在する) に最初の基地を建設した。

さらにマナグア湖を越えてレオンに第二の基地を建設した。だが、1609年のモモトンボ火山の噴火で壊滅した。

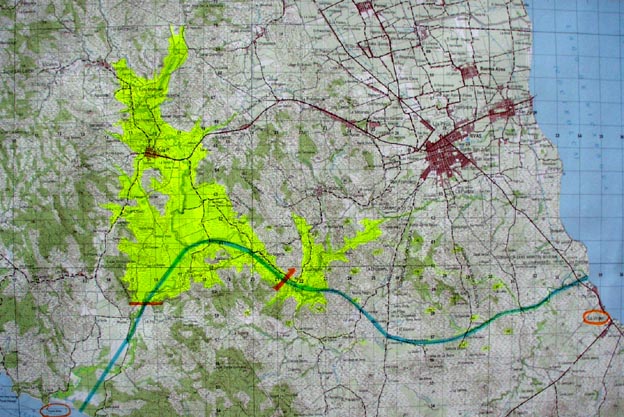

3. 中米ニカラグア運河のリーバス地峡ルート (太平洋沿岸ブリット~

ニカラグア湖) における閘門と人工湖について考える [ニカラグア/5万分の1地図]

図A 拡大画像

図B

拡大画像

図B 拡大画像

拡大画像

ニカラグア運河リーバス地峡での運河ルート図(私案)、2009年5月作成

Mapa de Ruta del Canal de Nicaragua - Istmo de Rivas (Primer Borrador, Mayo 2009)

|

1. 太平洋と大西洋 (カリブ海) とをつなぐ中米ニカラグア運河ルートに関し、従前から6つのルート案が推奨されてきた。

そして、それらのいずれのルート案についても、リーバス地峡区間においては、一つの共通したルートが推奨されている (参照: 図C)。

また、いずれの6ルート案であっても、共通してニカラグア湖を横切る湖上ルートを含んでいる (図C)。

1. 太平洋と大西洋 (カリブ海) とをつなぐ中米ニカラグア運河ルートに関し、従前から6つのルート案が推奨されてきた。

そして、それらのいずれのルート案についても、リーバス地峡区間においては、一つの共通したルートが推奨されている (参照: 図C)。

また、いずれの6ルート案であっても、共通してニカラグア湖を横切る湖上ルートを含んでいる (図C)。

2. 大縮尺地図 (5万分の1図など) の上で同地峡ルートを検討し、かつ現地を踏査すれば、誰しもがそれしかないと思い描く

2,3のルート案にたどりつく。テーマは、その2、3のルート案のより具体的な道筋である。また、その開削方式、閘門システムの在り方と

地理的位置、人工湖の造作の在り方などがテーマとなる。

それらを模索するために、2007~2009年に5、6回リーバス地峡を踏査した。その結果、おぼろげながら幾つかの着想点が見えてきた。

5万分の1図*1(区分図「リーバス(Rivas)」) にそれらを記したのが、上記の図 A と B である。

画像そのものはやや不鮮明で残念であるが、着想点の大よそのポイントが図式化されている。

3. 図A・Bの最左下に太平洋があり、朱色でマークされているのがブリット岬 (プンタ・ブリット)、その東側の上部陸域に

ブリット川の河口域が広がる(下の写真画像1~5参照)。同岬から海岸沿いに南東方向へ数㎞たどると、サン・フアン・デル・

スール(San Juan del Sur)という、

ニカラグアでは最大の漁港施設*2と海浜リゾートがある(スールの町は地図上にはない)。

4. 同図の左上にトーラ(Tola)という町(黄色ゾーンの中の上部)がある。図右側にはニカラグア湖がある。右端の朱色マークはビルヘン

(Virgen) という小さな集落で、その近傍にラス・ラハス(Las Lajas)という河川がニカラグア湖へ注ぎ込む。

右上の大きな市街地はリーバス (Rivas) である(リーバスを北西から南東に貫くのは国際幹線道路のパンアメリカン・ハイウェイである。

北西に行けば首都マナグア、南東に行けばコスタリカとの国境にいたる)。

5. 太平洋とニカラグア湖を結ぶルート案(青色で引かれた線)は、ブリット川とラス・ラハス川と部分的に一体化し、または、

特に河口近くではほぼ並行するものとなっている。

両河川の間には起伏の緩やかな分水嶺(距離にして数kmほど)が続く。太平洋とニカラグア湖の海抜差は約32メートルあり、

何処かに閘門システムを築造することが不可欠である。

スエズ運河のような海面式水路とした場合には、ニカラグア湖水が海へ流れ出て、かなり干し上がってしまうことになる。

6. 地図上には、2つの閘門システム (案) が記されている:

(1) 太平洋からたどって最初の閘門である第1閘門(所在: 村落ミラマール Miramar、ラ・フロール La Flor

辺り/堰堤1)に、3段連続式閘室 (3段連続式の水の階段) を設け、後はニカラグア湖まで水路をつなげるか、あるいは

(2) 第1閘門に2段連続式閘室+第2閘門(所在: 村落リオ・グランデ辺り/堰堤2)に1段式閘室を設け

(または第1閘門に1段式閘室+第2閘門に2段連続式閘室を設け)、32mを昇降させるという案である。

いずれの場合も、第1閘門上流部には何らかの人工湖 (黄色のゾーン; 等高線40m以下のエリア) が造られる案を示している。

7. 第1閘門に3段連続式閘室を造作する場合には、トーラの町に浸水の影響を及ぼす可能性がでてこよう。従って、町の保護のために、

総延長4~500mの堤の築造が必要となると予想される。また、黄色ゾーン周辺には10以上の大小集落があり、浸水する可能性がでてくる。

8. 地形・地質および工学的に問題なければ、また水理的観点からは、第1閘門のみにおいて3段連続式閘室を建設するのが良策かもしれない。

乾期・雨期での水量の増減が激しいニカラグア*3では、ニカラグア湖からの湖水を閘門で直接的に受け止めるよりも、

人工湖をもって受け止め、かつ極力安定的に水資源を保持できることの方が、閘門のオペレーションをより安定化しうるものと考えられる。

また、3段連続式閘室の方が、2段連続式閘室+1段閘室の場合よりも水の消費量は少なくてすむと考えられている。更に、3段連続閘室の

方が、海水がニカラグア湖側の淡水に浸入して来るのを減じることができるとも考えられる。

9. ニカラグア政府と運河建設のコンセッション契約を締結した「香港ニカラグア運河開発投資会社 (略称 HKND Group)」は、

2014年7月に運河ルートの選択を含む建設計画の概略を公表した。

(参照: 「ニカラグア大運河総合開発プロジェクトに関する設計計画

報告書」、および「ニカラグア大運河、2014年7月、HKND & ERM」。尚、これらの報告書を見る限りは、F/S調査結果を示すものではなく、またいずれの詳細なデータは含まれていない )。

10. 同概略によれば、3段連続式閘室をもつ「ブリット閘門(la esclusa Brito)」の建設が想定されている。その建設地は、

同地峡中のリオ・グランデという集落辺り(図A・B上での第2閘門の位置、或いは堰堤2の辺り)が想定されている。

既述のように、第1閘門(特に3段連続式閘門)によってトーラの街を浸水させるとなれば、大きな社会的インパクトをもたらすことになろう。

リオ・グランデにおける3段連続式閘門の建設はそれを回避するためである、と理解する。

ブリット閘門によって造作されるのは小さな貯水池程度であろう。また、同閘門の奥地の数km先は分水嶺地域であり、その閘門と

ニカラグア湖との間に意義のある人工湖を造営する可能性はほとんどない。

ブリット閘門でできる極小の貯水池において直接的に湖水を受け止めることになるが、閘室操作のための大量の水資源としてニカラグア

湖水に全面的に依存することになろう。

*1 5万分の1のニカラグア全国地図は、日本政府によるODA技術協力として国際協力機構 (JICA) によって作成されたものである。

*2 漁港および魚市場施設も日本政府によるODAの無償資金協力として建設されたものである。

*3 熱帯・亜熱帯気候にあるニカラグアなどの中米地域では、雨期(約半年間)になれば、長雨になったり、集中豪雨にてごく

短時・短日間に水嵩が急上昇したり、また乾期での長期的干ばつなどで、河川の水位差は大きく変化する。

図C 推奨ルート案図 (出典: ニカラグア政府大運河

作業委員会「ニカラグア大運河計画概要書 (2006年8月)」

/西語: Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN) - Perfil del Proyecto, Agosto 2006

写真1.ブリット岬にある丘の上より北東方向にブリット川河口域を臨む。右側山裾が第1閘門 (案) 辺りになる。

写真2.川の内奥から川口・太平洋方面を臨む。右側の丘がブリット岬である。

写真3・4・5 ブリット川河口域にある入り江。そこへブリット川が流れ込む(画像4の対岸にその流入口が見える)。

その後、画像3に見る狭水道を通って太平洋へと流れ出る。 [拡大画像: x24074.jpg][拡大画像: x24075.jpg][拡大画像: x24076.jpg]

辞典内関連サイト

* ニカラグア運河(目次編):

「第3回 ニカラグア運河の夢 視察の旅 旅の記録

~ トーラ (Tola) とサン・ファン・デル・スル (San Juan del Sur) 周辺 ~」ほか、ニカラグア運河ルート踏査関連資料が

収蔵されている。

[2014.8.30 Described by K. Nakauchi; To be continued, revised and/or updated][拡大画像: x26168.jpg]

このページのトップに戻る

/Back to the Pagetop [2017.02.26 記]

このページのトップに戻る

/Back to the Pagetop [2017.02.26 記]