|

佃島はもともと隅田川河口にできた「向島」と呼ばれる自然の寄洲(干潟)であった。摂津国西成郡佃村(現在の大阪市西淀川

区佃)と大和田村の漁民たちがこの向島を江戸幕府から拝領し、正保元年(1644年)に埋め立てを行って佃島とした。

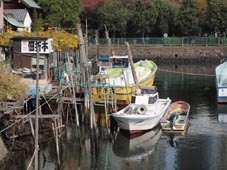

現在の佃島には「佃堀(つくだぼり)」 (上の画像) といわれる小さな運河というか、堀がある。その佃堀は、江戸時代の

埋め立てに際して、東の佃島と西の佃島との間に残された運河の名残である。さらに、佃島と石川島との間の浅瀬を埋め立てて、

「人足寄場」(にんそくよせば)を石川島に建設するに際して(1789年頃)、それら2つの島の間に残された運河の名残である。

東・西佃島間の佃堀には朱塗りの「佃小橋」 (上の画像) が架かっている。佃堀沿いには1646年に創建された「住吉神社」

がある。佃島は佃煮の発祥の地であり、その特産品を売る老舗の「天安」、「丸久」が今でも営業している。

佃島と対岸(湊町)との間にはかつて「佃の渡し」があって、昭和39年(1964年;東京オリンピックの年)に佃大橋が完成する

までは一日最大70往復もの渡し船が運航されていた。その両岸のかつての船着場には「佃島渡船跡」という碑が建っている。

街の案内板には次のように記されている。

佃島の歴史

「佃島は江戸時代初期、摂津国佃村と大和田村の漁師たちが鉄砲洲沖の干潟を拝領して埋め立て、漁師町を形成

しました。漁師たちは将軍に白魚献上の御用を勤めました。佃煮が生まれた地としても知られ、現在も3軒の佃煮屋が営業しています。

関東大震災、戦災の難をまぬがれたため、長い年月の変容も受けながらも昔のたたずまいを今に残しています。」

住吉神社

「住吉神社は、江戸時代初期に摂津国佃村の漁師たちが江戸に移住したのち、大阪の住吉神社を分社し、

1646年に現在地に創建した佃島の鎮守社です。以来、佃島の人びと、水運関係の人びとから厚い信仰をうけています。」

石川島もまた「森島」あるいは「鎧島」と呼ばれる干潟であった。それを船手頭石川八左衛門が拝領し屋敷としたことで

石川島と呼ばれるようになった。石川島には明治初期に石川島造船所ができた。これが発展して後の(株)石川島播磨重工と

なった。石川島造船所は昭和56年(1981年)まであった。今ではその跡地に超高層マンションが林立する。東京のウオーター

フロント開発の先駆けの地「大川端リバーシティ21」である。

このリバーシティ21内にあるPier West Square(ピア・ウェスト・スクウェア)には「IHI・石川島資料館」があって、石川島造船所の創業

から現在までの社史、石川島・佃島の文化、船の模型などを展示する。

[2010.11.20. 佃堀のたもとにて][拡大画像: x23067.jpg][拡大画像: x23068.jpg:周辺地図]

1 2 2

3 4 4

1. 「江戸時代末期の佃島・石川島地図」(石川島灯台跡案内パネルより) [拡大画像: x23069.jpg]

2. 東・西佃島間の佃堀に架かっている「佃小橋」(朱塗りの橋)が見える。その背後には「大川端リバーシティ21」の超高層

マンションが林立する。住吉神社は佃小橋の向こう側左手にある。 [拡大画像: x23070.jpg]

3. 石川島灯台(常夜灯)のモニュメント。中央部に住吉水門が見える。今では、隅田川から小さな運河・佃堀に

通じる唯一のゲートである。 [拡大画像: x23071.jpg]

4. 佃小橋から眺める佃堀風景。左上端に住吉神社がある。 [拡大画像: x23072.jpg]

辞典内関連サイト

・ 世界の海洋博物館

・ 日本の海洋博物館

|  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |