|

画像 a は、「見沼通船堀」東縁に築造された「二の関」から「一の関」方面を見たものである。2つの関(堰または閘門)の間にある

仕切られた空間は「閘室 chamber」と呼ばれる。閘室での水の出し入れを行って水位を調節し、舟を昇降させる。原理的にはパナマ

運河の閘門システムと同じである。

画像 b は、同じく東縁の「一の関」である。

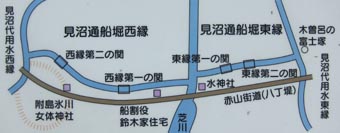

[注] 通船堀東縁および関の位置は、下の画像1&2の通りである。

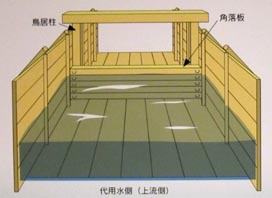

関は木製の枠で組み立てられている。その構造は画像3の通りで、複雑なものではなくシンプルである。

当時の有り合わせの技術と材料で造作されているといえる。だが、このような木枠構造をもって、

①閘門の安定性を保ち、

②人力で簡便に操作できるものとし、

③維持管理も容易とするものを考案したことは、ユニークで注目に値する。

閘門をいくつか造り閘室を連ねて「水の階段」とし、舟を昇降させるという発想は一般的であろう。

関の開閉は角落板と呼ばれる板をはめ込んだり、引き抜いたりして行われる。画像4では、「一の関」において角落板を引き抜いて水を

落とし、閘室の水位を下げて (または、板をはめ込んで閘室の水位を上げて)、水位調節を行っているところである。[関連リンク:

閘門構造・通船メカニズム]

一般論として、石と木で造る閘門では、当然ながらその大きさや耐久性に限界がある。コンクリート・鋼鉄、電気が存在しない場合、

大きな高低差・幅員をもつ閘門を建設し、かつその水門を開閉させるのは極めて困難であろう。パナマ運河建設では、

コンクリート+鋼鉄、およびモーター+電気の出現があっての完工であったといえよう。

電気なくして巨大な水圧がかかる重量扉の開閉を行うことは事実上不可能であったであろう。

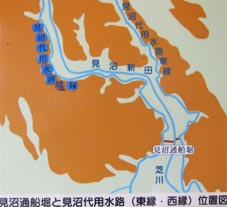

[参照] 江戸時代初期における「見沼溜井」の溜池づくり、「見沼代用水東縁・西縁」の

開削(利根川取水口から約60kmにおよぶ農業灌漑用水路の造作)、さらに

閘門式運河「見沼通船堀」の開削の系譜、

閘門構造・通船メカニズムなど、概略取りまとめた。

[2012.07.28 見沼通船堀にて][拡大画像: x24660.jpg][拡大画像: x24677.jpg]

1 2 2

1. 芝川と見沼代用水東縁・西縁の位置。中央付近に見沼通船堀が見える。 [拡大画像: x24680.jpg]

[拡大画像: x24679.jpg: 説明書き「見沼干拓と見沼代用水路」]

2. 通船堀の4つの関の位置が示されている。 [拡大画像: x24681.jpg]

3 4 4

3. 木製関枠の構造図。 [拡大画像: x24621.jpg: 関の鳥居柱と角落板]

4. 長さ3m、幅18-20㎝の角落板8-10枚を鳥居柱に沿って木枠にはめ込んだり、引き抜きいたりして水位調節を行う。

通船堀の差配役・鈴木家の住居内展示資料。 [拡大画像: x24669.jpg]

|  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |