一枚の特選フォト⌈海 & 船⌋

One Selected Photo "Oceans & Ships"

Back to: Top Page |

⌈潮流発電 2018年度から⌋ [日経新聞2013.9.13]

|

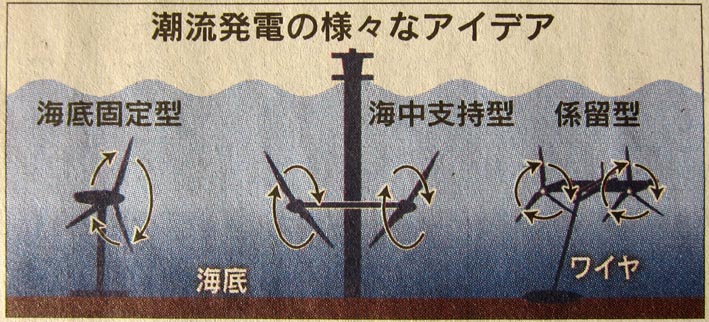

画像は平成25年9月13日付け日本経済新聞(夕刊)のトップページに掲載された⌈潮流発電⌋に

関する記事と、その設置方法のさまざまなアイデアの模式図である。

記事は⌈潮流発電 18年度から、環境省実用化 新エネルギーを開拓 地熱並み可能性⌋と題する。

潮の満ち干を引き起こすいわゆる起潮力は太陽と月の引力によってもたらされるが、月の起潮力の方が大きい。 公転する地球と月とが太陽と一直線に並ぶ時、地球の⌈月に面する側⌋とその反対側において、地球に及ぼす月・太陽 の引力は最大になる。そして、その時に潮の満ち干の差 (干満差) も最大となる。これが大潮である。 * 参考リンク: 潮汐発電について [月の引力&潮の満ち引き図] 地球上のある沿岸域における潮の干満の差は、太陽・地球・月の位置関係、当該域周辺の陸地地形、海底地形、底質、深浅状態 などによって異なる。また、海水の水平移動に伴う流れ(潮流)の速さもそれらによって異なって来る。 潮が島嶼間の狭い水道に集中すると、流れの速い潮流が生み出される。 日本周辺での速い潮流は、根室海峡や津軽海峡周辺、瀬戸内海や九州西方海域などの海峡・水道などで見られる。

因みに、神戸・明石と淡路島との間にある明石海峡の幅はわずか4㎞ほどと狭く、潮の干満によって東西方向に海水の水平大移動が起こる。

明石海峡での最も速い潮の流れは秒速4.5m (時速16.2km=時速8.75ノット; 1ノット=1海里=1,852m) である。

その強さを風速に換算すれば秒速120m以上になり、地上では起こりえない風速レベルになるという。

同記事はローター装置の繋留・設置方法についても紹介している。

(2) 海面上に突出するくらい長大な支柱を海底の地面に立て、その支柱に2つの海中ローターを双発プロペラ機のように 取り付ける海底支柱固定・双発ローター支持型。 (3) ワイヤの一端を海底にアンカリング (係置 anchoring) し、他端に装置を繫ぎ留めるというワイヤ係留型。 大凧が風で吹き上げられ空中を漂い泳ぐが如く、海中ローターがワイヤに繋ぎ止められ潮流の中を漂い流されながら回転する。 潮流の向きが変われば、ワイヤーとローターはそれに合わせるように自身の向きを調節できるというもの。 日本では潮流発電方式についていろいろなアイデアが創案され、試作され実験されてきたが、まだ実用化された事例はない。 同記事によれば、政府(環境省)は企業に研究開発を委託し、2018年度に1メガワット級潮流発電を実海域にて実用化すること をめざしたい方針である。

・ 潮流発電の開発可能性に大きな影響を与える技術課題としては、海流発電と同じく、エネルギー変換効率の良いローター

装置のさらなる開発と その実証が欠かせない。ローター装置のメンテナンスの容易さを含め、 海底での装置設置・係留技術の開発、

電力の海底集積ハブ装置や陸上グリッドへの送電の構成要素および全体システムの技術開発、それらの実証の進展などが今後

さらに求められよう。 風力・潮流の同時発電装置の開発などを含む、関係公的・民間機関による潮流発電の実証試験や実用化に向けた取り組みにつき、 いろいろな視点・視座をもって注視され続けるに違いない。 [2014.2.19. 記][拡大画像: x25828.jpg][拡大画像: x25829.jpg][拡大画像: x25882.jpg]

* 辞典内の関連リンク |

Back to: Top Page |

潮流発電にはいろいろな発電方式のアイデアがあるが、同記事で紹介されているのは、潮流の流れそのものを利用して巨大な

海中水車(プロペラ、あるいはローター)を回転させ発電するものである。

陸上あるいは洋上に設置される巨大な2~3枚翼の風力発電装置をいわば海中に設置するような方式である。発電原理そのものは

すこぶるシンプルである。

潮流ローターは風力ローターよりずっと遅く回転する。だが、潮流においては、その水がもつずっと大きな力ゆえ、より多くの

電気を発電する。

潮流発電にはいろいろな発電方式のアイデアがあるが、同記事で紹介されているのは、潮流の流れそのものを利用して巨大な

海中水車(プロペラ、あるいはローター)を回転させ発電するものである。

陸上あるいは洋上に設置される巨大な2~3枚翼の風力発電装置をいわば海中に設置するような方式である。発電原理そのものは

すこぶるシンプルである。

潮流ローターは風力ローターよりずっと遅く回転する。だが、潮流においては、その水がもつずっと大きな力ゆえ、より多くの

電気を発電する。