|

江戸時代中期に開削された閘門式運河である「見沼通船堀」 (埼玉県さいたま市; 長さ約1km) の閘門 (関・堰) を通過する

様子を描いた油絵。渡辺武夫氏の作である。荷積みした平底舟(ひらた舟と称される)が、船頭の掛け声のもと、

近所の20人位の人々によって土手から綱で引かれて、水流に抗して通過するところである。閘門の板が引き抜かれ(水門が開かれ)、

水が右から左へ(代用水から芝川方面へ)と流れている。

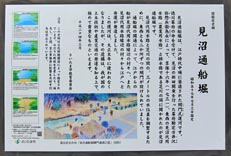

「国指定史跡 見沼通船堀 昭和57年7月3日指定」 と題する案内パネル*には次のように記される。

「見沼通船堀は、江戸時代中頃に築造された閘門式運河です。

徳川幕府の命を受けて、見沼の新田開発を行った幕府勘定方井沢弥惣兵衛為永 (いざわやそうべえためなが) によって、享保16年

(1731)、東西の見沼代用水路 (農業用水路) と排水路である芝川の間に開かれたのが見沼通船堀です。

見沼代用水路と芝川の間の、3メートルの水位差を調整するために、東西とも2ヶ所ずつの閘門が設けられていました。

通船堀の開通によって、江戸からの船が見沼代用水路縁辺の村々へ、また見沼代用水路縁辺の村々から江戸へと舟運が発達しました。

この運河は、大正末年に使われなくなりましたが、その遺構は、我が国の土木技術や産業交通の発達を知る上で、極めて貴重なものと

いえます。

平成24年3月 さいたま市教育委員会」

また、「国指定史跡「見沼通船堀」のごあんない」 と題する案内パネル**には次のように記される。

・ 見沼通船堀について

「八代将軍吉宗から新田開発の命を受けた井澤弥惣次郎兵衛為永は、享保12年(1727)から翌年にかけて見沼溜井を干拓し、

見沼に代わる用水路として見沼代用水を開削しました。この新田開発を成功させた為永は、次に代用水と排水路(芝川)とを運河で結び、

代用水上流の地域と江戸との間に舟運を行うことを考えました。享保16年(1731)に完成したその運河が、「見沼通船堀」です。

見沼通船堀の特徴は、代用水と芝川との水位差を克服するための関(閘門)の存在です。為永は通船堀の東縁と西縁とに、

それぞれ2ヶ所ずつ関をつくり、それらの開閉により水位を調節しました。このような仕組みの運河を「閘門式運河」といいます。

現在、東縁に2ヶ所、西縁に1ヶ所、木製の関枠を復元してあります。」

・ 鈴木家住宅

「鈴木家は代々通船の差配をつとめました。鈴木家の建物のうち、土蔵・納屋などの附属建物及び復元した「ひらた舟」を公開しています。

(公開時間: 毎週土・日曜日の午前10:00~午後4:00 母屋は公開していません)」

・ 水神社

「通船に従事した船頭たちが、舟の航行の安全を祈願した神社です。創建は通船堀開通の翌年、享保17年(1732)と伝えられ、

本殿は嘉永6年(1853)の建立です。(以下省略)」

[参照] 江戸時代初期における「見沼溜井」の溜池づくり、「見沼代用水東縁・西縁」の開削

(利根川取水口から約60kmにおよぶ農業灌漑用水路の造作) 、さらに

閘門式運河「見沼通船堀」の開削の系譜、閘門構造・通船

メカニズムなど、概略取りまとめた。

[2012.7.28 見沼通船堀にて][拡大画像: x24631.jpg]

*

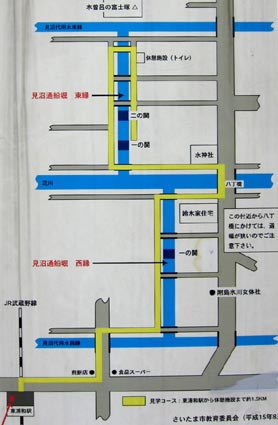

* 左下隅にJR武蔵野線「東浦和」駅。中央に「芝川」、その上下に「見沼代用水東縁・西縁」が流れる。芝川をはさんで代用水の

両縁を結んでいるのが「見沼通船堀」である。 [拡大画像: x24664.jpg][拡大画像: x24665.jpg][拡大画像: x24666.jpg]

1 2 2

1. 「国指定史跡「見沼通船堀」のごあんない」と題する案内パネル(JR武蔵野線「東浦和」駅前)(内容は上記**の通り)。

[拡大画像: x24636.jpg]

2. 左下隅に「東浦和」駅。中央の横方向の川が「芝川」、その上下に「見沼代用水東縁・西縁」が流れる。縦方向に代用水東縁・

西縁を結ぶのが「見沼通船堀」で、そこに復元された3つの関(閘門)が黒色四角で記されている。 [拡大画像: x24637.jpg]

3 4 4

3. 見沼代用水西縁沿いに立てられた、「国指定史跡 見沼通船堀 昭和57年7月3日指定」と題する案内パネル(内容は上記

*の通り)。そこに「見沼通船堀閘門通過之図」が添えられている。 [拡大画像: x24632.jpg]

4. 代用水西縁にかかる橋の欄干に施された飾りプレート。平底舟 (ひらた舟) が通船堀の関を通過するところをモチーフにする。

[拡大画像: x24633.jpg]

5 6 6

5. 現在(2012.7.28)の見沼代用水西縁。案内板の少し先から左方向に見沼通船堀 (西縁→ 芝川→ 東縁へと至る) が伸びている。

[拡大画像: x24634.jpg]

6. 代用水西縁と通船堀西縁との交点から通船堀を見る。 [拡大画像: x24635.jpg]

|  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |