|

江戸時代中期、徳川幕府・勘定吟味役・井沢弥惣兵衛為永(いざわやそべえためなが)によって、芝川をはさんで見沼代用水の東縁と

西縁とを結ぶ閘門式運河の「見沼通船堀」が開削された。画像は木製枠でできた(復元)、見沼通船堀・西縁の「一の関(堰)」

風景である。関・堰とは閘門 (lock) のことである。

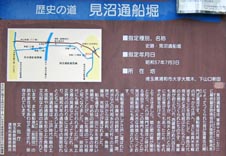

「歴史の道 見沼通船堀」と題する案内パネルには以下のように記されている。

「見沼通船堀は、享保16年(1731)に幕府勘定吟味役井沢弥惣兵衛為永によってつくられた我が国最古の閘門式運河です*。

通船堀は代用水付近の村々から江戸へ、主に年貢米を輸送することを目的として、東西の代用水路と芝川を結ぶかたちで八丁堤

の北側につくられたものです。

東縁側が約390m、西縁側が約645mもありますが、代用水と芝川との間に水位差が3mもあったため、それぞれ関を設けて、水位を調節し船を

上下させました。関と関の間が閘室となり、これが閘門式運河と呼ばれる理由です。この閘門をもつことが見沼通船堀の大きな特徴と

なっており、技術的にも高く評価されています。

通船堀を利用して江戸に運ばれたものは、年貢米の他野菜、薪炭、酒、柿渋などの代用水付近の村々の生産物で、江戸からは肥料、

塩、魚類、醤油、荒物などが運ばれました。

船を通すのは、田に水を使わない時期で、初め秋の彼岸から春の彼岸まででしたが、後に冬場の二ヶ月程と短くなりました。

通船は、明治時代にも盛んに行われましたが、陸上交通の発達などによってすたれ、大正時代の終わり頃には利用がなくなり、

昭和6年の通船許可の期限切れとともに幕をおろしました。

見沼通船堀は、江戸時代中期の土木技術や流通経済を知る上で貴重な文化財なため国の史跡に指定されています。また通船差配(船割役・

ふなわりやく)の鈴木家住宅もあわせて指定され、保存されています。」

* 「我が国最古の閘門式運河」については、通船堀よりも古い閘門式運河があり我が国最古ではないという説もあるので、さいたま市

教育委員会では「我が国最古」という表現は使用していないとの注釈が付されている。

「見沼通船堀 西縁」と題する案内パネルには以下の通り記されている。

「見沼通船堀は、江戸時代中頃に築造された閘門式運河の遺構です。享保13年(1728)、徳川幕府は

井沢弥惣兵衛為永に命じ灌漑用水路である見沼代用水路を開削しました。その3年後の享保16年、

物資輸送を目的に、為永によって東縁用水、西縁用水とその中央を流れる芝川を結んでつくられたのが見沼通船堀です。

見沼通船堀は、東西二つに分かれており、東縁側が約390メートル、西縁側が約650メートルあります。東西の

各用水と芝川の水位差が3メートルもあったため、閘門を用いることによって水位差を調節し、船を

通しました。通船の時は、堀の土手から船につけた綱を引いて通しました。この時船頭はもちろんのこと、近所の人々の大きな助けが

必要でした。 平成24年3月 さいたま市教育委員会」

[参照] 江戸時代初期における「見沼溜井」の溜池づくり、「見沼代用水東縁・西縁」の

開削(利根川取水口から約60kmにおよぶ農業灌漑用水路の造作)、さらに

閘門式運河「見沼通船堀」の開削の系譜、

閘門構造・通船メカニズムなど、概略取りまとめた。

[2012.07.28 見沼通船堀にて][拡大画像: x24638.jpg]

1 2 2

1. 「歴史の道 見沼通船堀」と題する案内パネル。 [拡大画像: x24639.jpg]

2. 中央縦に芝川が、その左右縦に「見沼代用水東縁・西縁」が流れる。芝川をはさんで代用水東西縁を結ぶ「通船堀」があり、その

通船堀の東縁・西縁それぞれに二つの関がある。

茶色線辺りに「八丁堤」(現在、赤山街道)が築造された。約100年後に通船堀が開削されたのは、堤の下方においてである。

[注] この図では、下方が北側である。井澤為永は八丁堤の堤防を切り開いた後に、その北側に通船堀を開削したものである。

見沼代用水・芝川のいずれも、水は下方から上方へ(すなわち、北側から南側へ)と流れ下っている。 [拡大画像: x24640.jpg]

3 4 4 5 5

6 7 7

3. 通船堀西縁の「一の関」。 [拡大画像: x24641.jpg][拡大画像: x24642.jpg: 説明書き「見沼通船堀 西縁」]

[拡大画像: x24643.jpg: 通船堀図]

4. 同上「一の関」。 [拡大画像: x24644.jpg]

5. 同上。 [拡大画像: x24645.jpg]

6. 通船堀西縁「一の関」付近の運河の様子。 [拡大画像: x24646.jpg]

7. 芝川に架かる「八丁橋」から芝川の北側・上流方面を見る(2012.07.28現在)。左土手に見える橋下から通船堀西縁が、

その対岸にある橋下から通船堀東縁が始まる。 [拡大画像: x24667.jpg]

|  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |  Back to: Top Page |

Back to: Top Page |