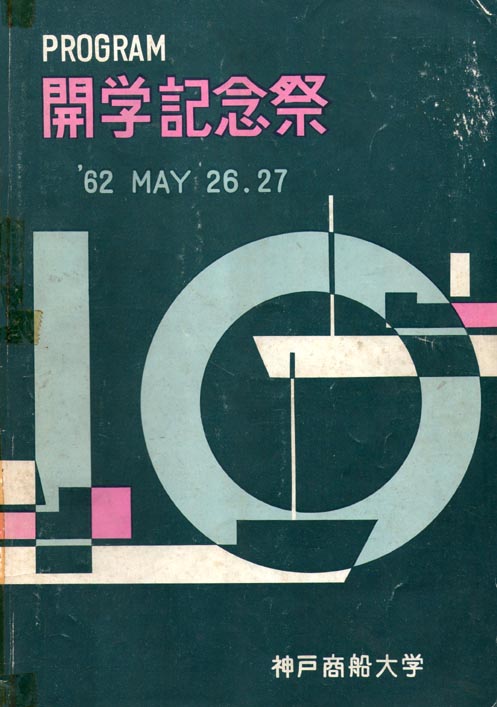

・ 神戸商船大学開学記念祭のプログラムを掲載したリーフレット/1962年(昭和37)年5月26・27日開催

・ 関西汽船の「くれない丸」。阪神・高松・高浜(松山)・別府航路に就航した3,000トン級の豪華定期客船であった

・ 大阪商船の南米航路移民船「ぶらじる丸」・「あるぜんちな丸」(姉妹船)

・ シアトル航路に長く就航していた日本郵船の「氷川丸」

.......................................................................................................................

...................................

茨木市立養精中学校の一年生になって間もない頃のことである。12歳の未だあどけない顔丸出しの少年であった。祖父である

中内清一と私は、神戸・東灘区深江にある神戸商船大学の正門守衛室に立ち寄ると、その正面に建つ管理棟の二階にある学長室へ

と案内された。二人は学長室のソファに遠慮がちに腰を掛けた。そして、緊張の面持ちで初対面の小谷信一学長と向き合った。

遠い過去の話であり、また面会当時ひどく緊張していたこともあり、会話の内容はまるきし覚えていない。だが、祖父は、孫の私を

大学に招いていただいたお礼を真っ先に述べたはずである。そして、続けて述べたはずのことがある。何故今日の訪問には

少年の父親ではなく祖父である自身が孫に付き添うことになったのか、その訳についてである。父親の姿がないことの失礼を

詫びた後、そのことを説明したはずである。

儀礼的な挨拶が終わり、家庭事情の話も一段落した頃のこと、学長は穏やかな眼差しで、「神戸港を見たことはありますか」と、

話題を少しリセットされた。私は海や船が大好きであったので、神戸港に足を踏み入れたことは何度かあるにはあった。だが、どう返答しょうかと

一瞬戸惑う表情を浮かべたからであろうか、学長はすかさず「今からご案内しましょう」と、我々からの返答を待たず自答された。

そして、秘書らしい女性を通じてすぐさま公用車が手配された。学長は、外国航路船の航海士を夢見る少年にとって、はるか雲の上に

立つ人であった。その学長との最初の出会いで神戸港見学をお誘いいただいたことで、学長との距離がぐっと縮まり緊張感がほぐれて行った。

管理棟のポーチに横付けされた黒塗りの公用車に乗り込み、神戸港の波止場へと向かった。港までそれほど時間はかからなかった。

海に大きく突き出た何本かの大埠頭のうちの一つに車は滑り込んだ。埠頭には大型倉庫が建ち並び、何隻かの大型貨物船が横付けになり、

船上の大型クレーンを振り回し、荷役作業の真っ最中であった。

貨物船のタラップのすぐ下に公用車はぴたりと寄せられた。舷側の傍に立って見上げた船は思っていた以上に髙くそびえていた。

タラップの登り口に立って当直に就いていた部員は、何の前触れもなく、いきなり現われた商船大学学長と、いかにも田舎風の老人と

チビの少年の3人の「異邦人」の来訪にびっくり仰天した様子であった。

タラップを昇り切ったらすぐに高級船員用サロンに案内された。4、5人の幹部職員が何事かとすぐさま集まって来た。

幹部らは、学長らがいったい何用で突如来られたのか、怪訝な顔つきであった。だが、お茶がテーブルに差し出された頃には、学長の

前口上も終わった。そして、事を構えて応対することはなさそうだと分かったのか、サロン内に張りつめていた空気はさっと融解し、

幹部職員の緊張もすっかり和らいだ様子であった。

学長が一人の幹部職員に、「ところで、貴君はどこの商船大学出身ですか」と尋ねられた。その幹部は「私は東京商船大学であります」と

答えた。何故か、今でもそのやり取りがはっきりと耳に残っている。同じ質問が投げかけられたが、神戸商船大学出身の幹部は

誰も居合わせていなかった。不思議と、そのことも記憶に刻まれている。その後の会話の行方についてはさっぱり記憶にない。

突然現れた我われ三人の「異邦人」は、仕事の邪魔になるといけないので、その後暫くして下船し、帰途に就いた。

その年の夏のこと、私は再び商船大学の門柱を通り抜け、キャンパスに足を踏み入れた。二泊三日の少年向け海洋サマー

スクールが大学主催で開催される初日のことであった。学長から「参加してみないか」と声をかけていただいていた。カッター訓練は

無論だが、手旗信号やロープワークなどを大勢の同年輩らしき少年らと学び、寝食を共にした。

指導教官役の商船大学生は、航海実習用の制服に身を包み、自信と誇りに溢れていた。カンバス製の真っ白で清潔感に溢れるユニフォーム

はいかにも格好よく眩しく感じられた。教官らは我々少年の参加者を手取り足取り親身になって導いてくれ、少年の誰もがはつらつとしていた。

将来この商船大学を卒業し、外国航路船の航海士となって、世界中の海へ乗り出してみたいという夢は膨らむばかりであった。

サマースクールを終えた後もずっと長く、商船大学生の憧れの勇姿がまぶたに焼き付いたままであった。最早夢と言うよりも、

確固たる将来の目標になっていた。大袈裟かもしれないが、私の人生航路の羅針盤の「磁針」はその目標物をしっかりと指し示していた。

磁針は何か釘のようなもので固定されているかのように思えた。何の迷いもなく人生航路をまっしぐらに突き進もうとする心の内なる少年を、

もう一人の生身の少年が頼もしく見つめていた。

何故、祖父に連れられて商船大学の正門をくぐることになったのか。事の始まりは名も知らない学長宛てに出した

一通の手紙であった。その当時太平洋を行き交う大型貨物船が、日本近海などでいとも容易く船体中央部から真っ二つに折れて

沈没するという海難事故が相次ぎ、世間を騒がせていた。新聞でそんな海難記事を時々目にしていた。「何万トンもある大型貨物船なのに、

何故真っ二つに折れて沈んでしまうのか」。不思議でならなかった。誰に尋ねればその謎を解き明かしてもらえるのか、と子供ながら模索していた。

思いついたのが商船大学長宛てに質問状をしたためて尋ねることであった。何のためらいもなく、無遠慮を顧みることもなく、

学長宛てに直接手紙を出してしまった。

正直なところ、見知らぬ一少年からの手紙に果たして返答などもらえるものか、半信半疑であった。暫くして、白い封筒に便箋数枚をしたた

めた手紙が届けられた。学長から直筆の返事をもらったことに感涙であった。家族に誇らしげに見せたりもして舞い上がった。

便箋にはいくつかの図が描かれていた。

二つのピークをもつ巨浪の上に巨大船体が乗っかると、船体中央部では船体の自重と荷重が集中的に掛かかり、垂下(すいか)やたわみ

現象が起こる。一つのピークの巨浪の上に船体中央部が乗っかると、今度は船首と船尾に船体の自重と荷重がのし掛かる。いずれの場合も、

中央部でぼっきりと折れるという大惨事を引き起こすことにつながる。船体二つ折れの理屈について簡素な図解入りで子供にも分かりやすく

説明がなされていた。巨浪が船体にたわみをもたらすことになる「サギング」と「ロギング」の現象のことである(注・参照)。

何の専門的な知識をもたない少年にとって、目からうろこの教示であった。何故現実に折れてしまうのか、文面最後には、「船の構造や設計上の解析究明はこれからだ」と結ばれていた。早速学長にお礼の手紙を送った。その後暫くして2通目の手紙をいただいた。そこには、一度大学に遊びに

来ないか、というお誘いのひと言が添えられていた。おそらく質問をしたためた手紙に、将来船乗りになりたい夢や商船大学への

進学希望などを綴っていたが故に、そんなお誘いを頂けたのであろう。茨木の片田舎に暮らす一少年にとっては、感謝感激で目を潤ませる

招待状であった。

私の父・茂男はこの招待状を頂いた半年ほど前に交通事故で突然に他界していた。地元の安威小学校を卒業するわずか2ヶ月ほど前

のことである。かくして、祖父に付き添われて商船大学にお邪魔し、神戸港までも案内してもらったことは既に触れたとおりである。

学長との出会いや海洋サマースクール体験は、夢を追いかける少年に計り知れない感動と勇気を与え奮い立たせてくれた。

注: 船体中央部が巨波の谷間に来ると、船体は主に船首尾部の浮力で支えられる。他方、船体の中央部の浮力は減少する。その結果、船体は

波の谷間を中心にして垂れ下がる形となる。その場合、甲板は圧縮され、船底は船首尾方向に引っ張られる。この状態をサギングという。

船体中央部が巨波の峰に来ると、船体は主に中央部の浮力で支えられる。他方、船体の船首尾部の浮力は減少する。その結果、船体は

波の峰を中心にして垂れ下がる形となる。その場合、甲板は前後に引っ張られ、船底は船首尾方向される。この状態をホッギングという。

このページのトップに戻る

/Back to the Pagetop.

このページのトップに戻る

/Back to the Pagetop.